Viz è – scrive Paolo Bozzi – «termine tecnico triestino dall’austriaco “Witz”» (BOZZI 2007, p. 257) e Witz è appunto termine intraducibile che indica acume, arguzia, ma anche motto di spirito, barzelletta. Il dialetto triestino lo prende direttamente dal tedesco nella piena consapevolezza del significato sedimentato nella sua storia. Bozzi lo prende dal dialetto che impara ai tempi dell’università e coltiva in seguito, negli anni dell’insegnamento.

Paolo Bozzi è stato un importante intellettuale italiano, studioso di psicologia sperimentale, fenomenologo della percezione, scrittore e musicista. Nato a Gorizia il 16 maggio 1930 (ma siamo proprio sicuri che non fosse il giorno dopo e che questo non sia il primo viz?), Bozzi è cresciuto a Gorizia e poi a Gradisca, dove la famiglia si era trasferita nel 1940 per sfuggire ai bombardamenti. Ha studiato a Gorizia e a Trieste, con qualche interruzione dovuta alla malattia; si è laureato in filosofia nel 1956 con una tesi sul pragmatismo italiano. La formazione filosofica e logica gli ha permesso un approccio originale alla ricerca psicologica che in quegli anni a Trieste era diretta da Gaetano Kanisza con risultati di avanguardia.

Le ricerche sulla percezione delle oscillazioni del pendolo, del movimento sui piani inclinati, dei suoni e dei colori, e sulle qualità espressive delle cose, costituiscono il contenuto del suo insegnamento universitario a Padova, a Trento, a Trieste e che si prolunga, nel periodo del pensionamento, nelle lezioni tenute a Bologna, a Verona e a Bolzano, dove Paolo si è trasferito con Margherita nel 1988 (vedi l’intervista, “Fillide”, n. 5). I risultati delle sue sperimentazioni sono raccolti in un’ampia bibliografia, ma il suo libro più bello è senz’altro Fisica ingenua, nel quale egli fonda questa nuova disciplina che si occupa della fisica percepita, della fenomenologia degli oggetti in questione, e racconta i momenti principali del suo percorso di vita e di studio. In mezzo ci stanno la musica e il viz.

Rispettando la promessa della dedica a Margherita, Paolo «scrive ameno», accostando alla descrizione dell’esperimento il racconto dell’infanzia e della giovinezza. Il capitolo IV, dal titolo Nomi e cose, è il punto più alto del viz. Inizia con una riflessione sulla memoria, sullo scrivere dal vero della memoria, «lavoro imbarazzante e un po’ sporco», ma che vale la pena di rivisitare, rileggere, tenere presente, mentre spesso il passato viene sapientemente ritoccato, nell’accademia poi, nei corridoi dell’università, «un sorriso, una pacca sulle spalle, tutto per il meglio, in avanti e indietro nel tempo» (BOZZI 1990, p. 119).

Bozzi invece non dimentica e racconta gli episodi di quando, bambino, rifletteva sui nomi delle cose. Il primo aneddoto si riferisce alla fase – diremmo – del fanatismo convenzionalista, nella quale l’innocenza dell’affermazione «tutto può essere chiamato come si vuole; certi il culo lo chiamano sega» (la sega del falegname, s’intende) si carica di un’ombra ambigua, richiede un colpevole e il bambino, preso alla sprovvista, indica lo zio Giulio, scatenando il finimondo nella famiglia dei Boz (Bozzi dal 1929, per legge fascista). La fase del naturalismo linguistico è ancor più interessante nella ricerca dei significati di parole che non hanno significato, ma cariche di qualità espressive. Un gioco che probabilmente tutti noi abbiamo fatto da piccoli, ma che evidentemente qui viene ricordato – come del resto in Meneghello, citato dallo stesso Bozzi – perché diviene un filone della ricerca successiva.

Che cos’è l'”elemosa”? non l’elemosina, ma proprio l’elemosa, che nella fantasia diventava una materia vischiosa, di vari colori, mescolati a spirale (simile a quello che allora i ragazzi chiamavano Slimy e che per noi, qualche anno dopo, si chiamava Pongo). E il pongo si trasformava in elefante:

L’elemosa, inclinata da una parte, finiva lentamente col produrre una appendice sola, sempre dotata della proprietà dell’autoarrotolamento, e infatti l’elefante era dotato di un’appendice simile, e probabilmente da questo proveniva il suo nome. Salvo che la parte finale, “fante”, doveva aver a che fare con l’urto delle grosse zampe contro il suolo, quei colpi pesanti e ciabattati che avevo sentito osservando in corso Verdi un elefante bardato a reclame del circo Zavatta. Sapevo benissimo che nelle carte c’è anche “fante, caval e re”; me l’aveva mostrato mio nonno, ma quella è un’altra storia; quello si chiamava fante, ma non era l’essenza del fante: fante non poteva che essere un colpo ovattato. (BOZZI 1990, p. 131)

Una sorte simile tocca al “giòchero” e anche all’onomastico che diventa un oggetto con complicati ingranaggi, con una testa di Pinocchio, fatta di latta, e ruote ovali che nel muoversi fanno assai ridere il suo inventore. Segue una parte critica: obiettivo polemico è il pregiudizio che definisce la bellissima amichetta Alba un “tululù”, ma anche l’affermazione ripetuta “i disi che…” (dicono che) che si materializza nell’immagine di un gruppo di vecchietti i quali, appoggiati l’uno all’altro, cantano in coro la verità enunciata. Ne esiste anche una versione adattata agli studiosi che pensano in coro.

Fa seguito una fase pragmatica: osservazione ammirata, smontaggio analitico, distruzione accanita degli oggetti; più avanti esperienze sulle illusioni ottiche, disegnate nella falegnameria del nonno. Il nesso tra le parole e le cose non aveva modificato a piacere gli oggetti che – ribadisce l’autore – rimanevano quello che erano e la stessa descrizione precisa, analitica, scientifica delle fantasie e della manipolazione delle cose, nasconde un’istanza importante per il pensiero di Paolo Bozzi: la convinzione (se si vuole – la si può definire realistica) che gli oggetti contengono un’infinita ricchezza che richiede attenzione, osservazione minuta, fatta con cura.

Per quanto attiene al viz vanno poi lette le ultime pagine del capitolo che vedono il giovane Bozzi (ma anche il professor Bozzi) alle prese con un’altra figura retorica caratteristica del comico: l’interpretazione letterale delle metafore: “dare una mano a qualcuno” (una), “tagliare la corda” (non scavalcarla, tagliarla), “tenere il piede in due scarpe” (logicamente impossibile), “pisciare contro vento” («l’avevo provato, con tutte le immaginabili conseguenze» e senza capire il nesso con la critica politica).

Non c’è dubbio che questa mia furia di letteralizzazione delle metafore contenesse alcunché di difensivo. Quasi sempre quelle metafore sono accuse di qualcosa o contro qualcosa: la reductio ad litteram è un’esorcizzazione, ha una chiara funzione apotropaica. Io sto facendo “un buco nell’acqua”? Non faccio alcun buco nell’acqua, lo potete ben vedere: sono semplicemente un eroe. Non “meno il can per l’aia”: sto aspettando con pazienza che i vostri intrallazzi si affloscino sotto il loro stesso peso. (Bozzi 1990, pp. 155-156).

Alla satira contro gli intrallazzi dell’accademia è dedicato il racconto Astronomika, pubblicato dal “Giornale Italiano di psicologia” nel 1980. Si tratta di una parodia delle beghe universitarie: a Granzago – paese collocato nella provincia veneta nonostante il nome lombardo che rimanda al gorgonzola – l’Istituto di ricerche astronomiche muta statuto e personale per dar vita a un corso di laurea in astrologia, disciplina più moderna e alla moda, più redditizia in prospettiva, sovvenzionata dai «sifogranti» e dai «protofilarchi», da coloro cioè che coltivano l’arte della politica, «l’arte del possibile». Il vecchio astronomo saggio che dirigeva l’istituto, ormai senza prospettive di crescita, cerca di resistere:

Se progettiamo un corso di laurea in astrologia, è necessario che il primo biennio sia solo ed esclusivamente fatto di materie fisico-matematiche; gli studenti devono farsi il culo (non disse così, ma era il concetto) per poter accedere alle astrologie; ed è certo che, rifinito tale pertugio, avranno tutti i mezzi critici per valutare la pochezza di questa astronomia applicata, che è l’astrologia, in fondo.

Ma il nuovo corso di laurea veleggia in tutt’altra direzione: gli studenti scrivono volantini che sostengono l’inutilità delle matematiche inneggiando al teorema di Gödel. «Ricordo – scrive Bozzi – alcuni ciclostilati che raccoglievano fedelmente tali dibattiti, i quali rendevano curiosamente contemporanee molte intuizioni già ampiamente dibattute dai presocratici» (lo ricordiamo, anche noi, autori di alcuni di quei volantini…). I nuovi professori, raccattati alla bisogna o fatti venire dall’estero, segnano il salto di qualità: il mago con il cappello a punta, azzurro, cosparso di stelle dorate, fa prosperare la nuova disciplina e nella piazza del paese campeggia la statua di Don Ferrante. In filigrana si possono leggere molte cose che abbiamo visto realizzarsi nelle università e qualcuno potrà vederci anche qualche preciso riferimento.

Un altro racconto prende di mira l’accademia nella forma della parodia. L’obiettivo polemico è l’idealismo hegeliano nella sua versione italiana, gentiliana, imparata nelle aule dell’università triestina. Si tratta di un breve esercizio di retorica e, insieme, di poetica dedicato all’osteria, come luogo del dispiegamento dello Spirito, della realizzazione dialettica dei suoi momenti e figure che trapassano dalla logica dell’astratto alla logica del concreto, per poi concludersi e realizzarsi nell’estetica e nella religione.

Guardate i prodigi della logica dell’astratto: talvolta in una mano di tresette basta un giro solo di carte: fatta l’apertura ognuno dei quattro giocatori sa già tutto, che cos’hanno gli altri, che giochi ne sarebbero seguiti quale sarebbe stato il punteggio alla fine. Tutto ciò è saputo, come in un’unica mente, e commentato dalle più menti con smozzicati discorsi che capiscono solo loro, cementati da «se… allora…», «poiché non… allora…» (ma bisogna sentirli in dialetto)

Certo in dialetto, nell’osteria, nel tresette si dipana la logica dell’astratto, nella matrice che contiene le probabilità e le necessità fissate dallo schema che guida i giocatori, pronti a urlare le proprie ragioni nel loro «puro furor mathematicus»; «perciò – conclude il nostro autore – il parroco e le mogli detestano le carte» (L’osteria, pubblicata da Deganutti a Trieste nel 1983 e che ripubblichiamo in questo numero; il breve testo si trova anche in BOZZI 2007). E così via con la dialettica del servo – padrone, del confronto politico, dell’estetica del vino che smorza i contorni delle cose, della religione e della bestemmia. Ma bisogna leggerlo tutto il racconto per poter gustare tutti i passaggi del rovesciamento umoristico e della satira antiaccademica.

Un’invenzione è il terzo racconto che troviamo tra gli scritti di Paolo, pubblicato sempre in BOZZI 2007, un libro che raccoglie molti scritti importanti del nostro autore, ma che purtroppo è pieno di refusi e di errori di stampa. L’invenzione consiste in una macchina fotografica che raccoglie l’immagine delle bugie:

Il luogo delle bugie è esattamente quello in cui sono state pronunciate, una piccola bolla di vuoto che si forma nell’aria in prossimità della bocca mentre dice il falso, e resta in quella posizione – all’altezza delle bocche, dunque – per tempi non ancora calcolati ma abbastanza lunghi. […] Si sposta soltanto di un poco quando un’altra bugia viene detta nello stesso posto. […] Le bugie più grosse di solito non superano i due tre millimetri di diametro. Se c’è un posto in cui le bugie vengono dette con molta frequenza, a causa di tali piccoli urti distribuiti in una complicata rete di catene causali, prende corpo una specie di nebbia, che però può essere vista solo dalla macchina fotografica che abbiamo detto.

Naturalmente le bollicine si addensano in luoghi particolari della casa: la sofisticata macchina fotografica le rileva quasi sempre vicino al telefono, accanto alla porta di ingresso, davanti agli specchi, sul divano e sulle poltrone del salotto (non accanto alla televisione, perché le sue bugie non sono bugie pronunciate da esseri reali), in maniera diversa nelle camere da letto, nei punti più imprevisti. Ma l’invenzione ha conseguenze teoriche: la formula logica del Tractatus di Wittgenstein che, a prima vista, dovrebbe risolvere il problema della verità, produrebbe una tale rarefazione dell’aria da renderla irrespirabile. Altra questione: come la mettiamo con l’insieme di proposizioni vere che omettono la proposizione essenziale oppure che sono false nel loro complesso? con le falsità dette da altri e che noi riferiamo? con le affermazioni riportate senza un’adeguata critica delle fonti? e infine con i falsi profeti, gli enunciati dei quali non possono essere falsi perché riguardano fatti non ancora accaduti?

Frammenti da opere perdute, pubblicato dalla “Rivista di estetica” nel 1999, riprende questo filone letterario in forma di aforisma; un esempio per tutti, la citazione che ho scelto per il titolo: «Homo Homini Pajazzus», che segue da vicino: «il mona senza qualità» (BOZZI 2007, p. 289). Ma si sa: gli aforismi non si possono riassumere. L’esperienza letteraria che si conclude con lo scritto, ironico e triste a r., a riposo.

Il viz è stato però parte integrante del lavoro dello psicologo sperimentale in laboratorio; esso costituisce il paradosso fenomenologico per cui vediamo un quadrato che si allontana e si avvicina sia nel caso in cui il foglietto quadrato si allontana e si avvicina spostandosi indietro e in avanti nello spazio fisico, sia nel caso in cui un quadrato simile, posto su uno schermo a una certa distanza dall’osservatore, si rimpicciolisce o si ingrandisce secondo una funzione data. Ancora più evidente il paradosso nel caso dell’effetto tunnel. Un oggetto si avvicina da sinistra a uno schermo opaco e, subito dopo essersi infilato dietro lo schermo si arresta; dal bordo destro dello schermo, dopo poco, sbuca un altro oggetto che si muove alla stessa velocità del primo sulla stessa traiettoria. L’effetto tunnel consiste nel vedere un oggetto che passa dietro lo schermo. Il viz della «bottega» di Paolo stava nel mostrare il meccanismo all’osservatore, il quale, tornato al suo posto, continuava a rivedere quello che aveva visto prima: l’oggetto che passava dietro lo schermo. Il sapere dell’esistenza di due oggetti e del meccanismo non intacca l’evidenza dell’osservabile. «Quel “viz” – conclude Bozzi – è dotato di una profondità teoretica straordinaria»: misura l’impossibilità del condizionamento cognitivo dell’osservabile, dimostra che il vedere, a differenza dell’interpretare, è uno stato, una condizione, non un’attività o un’azione determinata da inferenze inconsce alla Helmholtz.

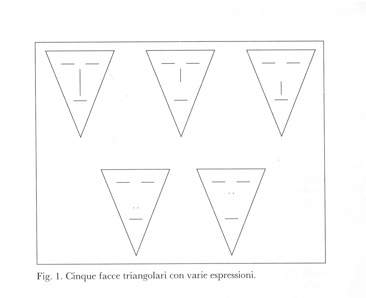

Un ultimo elemento di riflessione teoretica sul nostro tema riguarda le cosiddette qualità terziarie, come vengono definite in una certa tradizione anglosassone, ripresa dai gestaltisti e dallo studioso americano James J. Gibson. Oltre alle qualità primarie e secondarie, secondo la definizione e la terminologia di Locke, gli oggetti possiedono delle qualità espressive, affordancies, quelle qualità che hanno fatto dire a Wertheimer che il nero è lugubre prima di essere nero. Certo queste qualità, che possono essere colte in uno «schema minimo di un volto capace di mostrarsi triste allegro o incretinito» – come dalla figura a p. 111 di Fisica ingenua che riproduciamo qui sotto -, rendono possibile il ritratto, l’abbozzo e la caricatura.

BOZZI, P. (1980), Astronomika, “Giornale Italiano di Psicologia”, VII, 3

BOZZI, P. (1990), Fisica ingenua. Studi di psicologia della percezione, Garzanti, Milano

BOZZI, P. (2007), Il mondo sotto osservazione. Scritti sul realismo, Mimesis, Milano