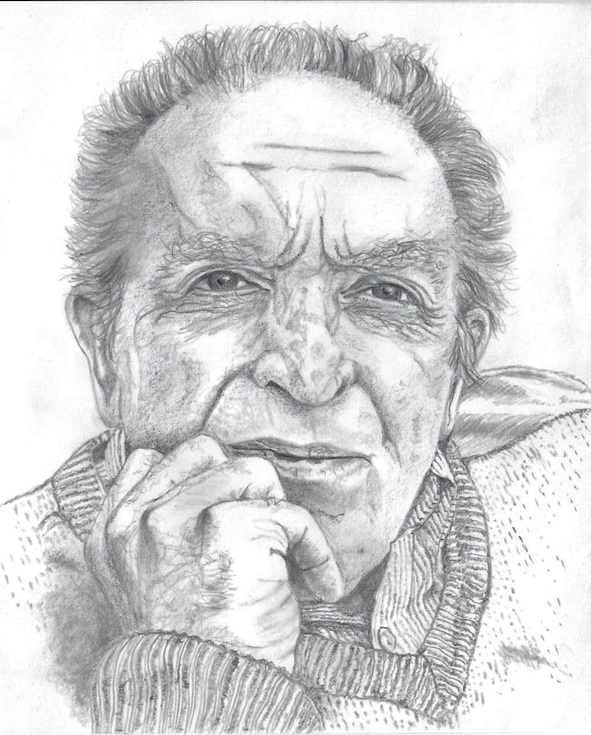

«C’è più di un Malerba in Malerba», scrive Walter Pedullà nell’ampio e appassionato saggio che apre il Meridiano dedicato ai romanzi e ai racconti dello scrittore di Berceto, la cittadina in provincia di Parma dov’era nato nel 1927. «Ma non c’è frattura, bensì continuità sotterranea fra gli opposti – prosegue Pedullà – comico e tragico, attualità e romanzo storico, figuratività e informe» s’intrecciano in un lungo percorso di scrittura che dal 1963, anno dell’esordio, arriva al 2006, anno di pubblicazione dell’ultimo romanzo; ma molte altre opere saranno pubblicate postume, dopo la morte dello scrittore avvenuta nel 2008.

Al lettore che prenderà in mano il Meridiano uscito da Mondadori a settembre 2016, consiglierei di cominciare la lettura con la documentatissima cronologia compilata da Giovanni Ronchini, autore anche delle note ai testi e degli apparati bibliografici. Proprio l’accurato lavoro del curatore offre al lettore la possibilità di scoprire che Malerba, oltre che narratore, è stato autore di libri per bambini e ragazzi, sceneggiatore per il cinema e la televisione, produttore di celebri caroselli pubblicitari, ma anche un coraggioso intellettuale costantemente impegnato in battaglie civili in difesa dell’ambiente, del patrimonio artistico e del paesaggio.

L’impegno civile e politico è facilmente rintracciabile nella sua opera, persino nei libri destinati ai ragazzi, come ad esempio Mozziconi (1975), in cui l’omonimo protagonista è arrabbiato con i ministri «ruboni e peculoni». Ma tale impegno si è espresso in pubbliche prese di posizione contro le malefatte del potere politico, da cui talvolta lo scrittore ha subito sotterranee censure; esemplare in tal senso la lettera del 24 luglio 1996 indirizzata ad Andreotti dalle colonne di “Repubblica”, per invitarlo a scrivere il romanzo della propria vita e raccontare finalmente la verità.

Il gusto per la libertà ha spinto Malerba a criticare aspramente anche il mondo editoriale, di cui ha denunciato le concentrazioni editoriali; proprio per questa ragione, nel 1972, promosse la nascita della Cooperativa Scrittori, progetto in cui coinvolse diversi scrittori e intellettuali. Il primo volume fu pubblicato nel 1973, la Relazione della Commissione parlamentare antimafia, tremila pagine divise in tre volumi, contenenti, come ci ricorda Giovanni Ronchini, per volontà dello stesso Malerba, l’indice dei nomi di tutti i politici implicati in relazioni con la criminalità organizzata. Ma le sue battaglie contro i traffici editoriali che mortificano la letteratura lo porteranno nel 1986 a ritirarsi dalla cinquina del Premio Strega, cui era candidato con Il pianeta azzurro, e ad abbandonare, nel 1998, gli Amici della Domenica subito dopo esserne stato cooptato, definendo lo Strega il peggior premio italiano.

L’esordio di Luigi Malerba avviene nel 1963, un anno che segna la sua narrativa, visto che è quello della nascita del Gruppo 63 e della neoavanguardia, quando scrittori, poeti, critici, artisti, si ritrovarono in un convegno a Palermo col preciso intento di azzerare la letteratura neorealista e realistica in genere. Prescindendo dalle posizioni dei singoli partecipanti al convegno, un punto comune delle loro riflessioni è certamente individuabile nella necessità di superare l’orizzonte dell’impegno e del neorealismo, nell’attenzione alla nuova realtà del mondo industriale, nell’impegno sperimentale ad agire sul linguaggio, nel tentativo di ridefinire il significato e le forme del rapporto della letteratura col pubblico, in un deciso rifiuto dei meccanismi del consumo culturale. Nucleo centrale della nuova letteratura dovrà essere la lingua, che deve acquisire un carattere liberatorio, negando la sua funzione comunicativa, a vantaggio di quella poetica. La letteratura deve diventare un modo di agire nel linguaggio e con il linguaggio, disgregando il sistema codificato degli usi e delle convenzioni, elaborando moduli linguistici opposti alla norma.

Malerba, pur partecipando al convegno di Palermo (dove, fra l’altro, viene messo in scena il suo atto unico Qualcosa di grave), è tra i pochi a non intrecciare la propria attività creativa con prese di posizione teoriche che magari precedano la nascita dell’opera. Sperimentare per lui non significherà mai ridurre il testo ad esposizione dimostrativa o a mero calcolo formale, semmai riorganizzare le strutture formali convenzionali sino a deformarle, attraverso la frattura che si determina nel legame tra segno e rappresentazione.

I racconti del volume d’esordio, La scoperta dell’alfabeto, presentano tutte le caratteristiche della narrazione tradizionale: c’è una trama, ci sono i personaggi, una sicura collocazione geografica (la campagna parmense) e temporale (tra la Resistenza e la fine della Seconda guerra mondiale). Ma ad una lettura più attenta e sin dal primo racconto, anzi, dalle prime righe, scopriamo di essere ben lontani dal neorealismo.

L’attenzione, infatti, non è rivolta ad una resa del reale, la comunità contadina protagonista dei racconti non è materia di un recupero obiettivo-documentario di marca realistica, al contrario, sono lo strano e l’assurdo la peculiarità di questi racconti. Essi si allontanano dal realismo, dando semmai rilievo agli aspetti stranianti della vita contadina, dov’è sufficiente una elementare osservazione per mettere in discussione la logica dell’alfabeto, come accade nel racconto che dà il titolo al volume. Il contadino Ambanelli, infatti, intento ad imparare a leggere e a scrivere, con una sua ingenua osservazione («Se io dico che c’è prima B e poi c’è A cambia qualcosa?») mette in evidenza la convenzionalità della lingua, implicitamente contestando un istituto percepito come pura astrazione. Attraverso lo straniamento l’autore prende le distanze dal reale, rifiutando lo statuto ordinario della realtà. Gesti e parole si svuotano della loro oggettiva consistenza per aderire solamente all’irrazionale coerenza dell’immaginario. Così, quando Petronio, nel racconto Fuoco e fiamme, si taglia la testa per dimostrare il suo amore a Margherita, seguendo un suo ragionamento logico, agisce secondo una logica altra. Può persino accadere di incontrare un personaggio convinto che una storia si possa raccontare come si vuole: «certe storie vengono bene raccontate all’indietro e certe vengono bene anche per traverso». (La scoperta dell’alfabeto, MALERBA 2016, p. 122)

Nella caoticità e simultaneità del reale, in un mondo che si presenta costantemente mutevole, la narrazione non può procedere in forma lineare, come afferma il protagonista del Serpente, romanzo che Malerba pubblica nel 1966:

In realtà non si dovrebbe né cominciare né finire, perché le cose che succedono non succedono con un principio e una fine, si diramano in tutti i sensi e vicino a una cosa che succede ne succede sempre un’altra e un’altra ancora, così le cose succedono in tutti i sensi e in tutte le direzioni e non puoi corrergli dietro con la scrittura. (Il serpente, MALERBA 2016, p. 306)

Ancora di più rispetto alla Scoperta dell’alfabeto, in questo romanzo la demistificazione coinvolge il linguaggio, attraverso la costante negazione dei dati e delle informazioni. Così, ad esempio, il protagonista parla del suo rapporto con la moglie, addirittura le si rivolge per dirle che l’ammazzerà, ma poche pagine dopo ci informa di avere mentito, perché non ha mai avuto una moglie. Il romanzo allora diventa il racconto di una storia e della sua negazione, seguendo la tecnica della narrazione inattendibile che sarà una costante nell’opera di Malerba. Se i personaggi sono creazioni verbali, come compaiono possono scomparire, poiché tutto avviene nella mente del protagonista. Ad un certo punto, il protagonista del romanzo, che peraltro non ha un nome ma è connotato semplicemente dalla sua attività di venditore di francobolli, si autodenuncia come l’omicida di Miriam, la sua amante. Però non si trova il corpo del reato; la donna, infatti, è una costruzione puramente verbale, e l’uso letterale del linguaggio permette al protagonista-narratore di “mangiare” l’oggetto del proprio desiderio, con ciò stesso determinando la sparizione di un personaggio che ha una consistenza solamente mentale: «Io scrivo Miriam, ma non si tratta di Miriam, si tratta di una parola, di niente. Chi la legge non capisce. Allora cancello tutto e ricomincio da capo.»

In Salto mortale, secondo romanzo di Malerba, pubblicato nel 1968 e tradotto subito in 24 paesi, grazie alla vittoria del Prix Médics-Etranger, la narrazione, eliminando ogni gioco temporale, si sviluppa attraverso un lungo monologo interiore, dove il tempo della storia e il tempo dell’enunciazione si sovrappongono. L’enunciato, peraltro, è sottoposto ad una dilatazione analogica attraverso la sostituzione di un termine della frase con un altro contiguo, ottenendo una valorizzazione del significante nella sua dimensione sonora, mediante l’accostamento eufonico di parole semanticamente irrelate:

Ci sono tante cose che si possono trovare in mezzo a un prato, non sarà per caso una bottiglia, dicevo, oppure una maniglia una briglia una conchiglia o un’altra cosa che gli assomiglia? (Salto mortale, MALERBA 2016, p. 384)

Se nel Serpente c’è un attrito fra il piano della realtà e quello dell’invenzione, in Salto mortale il linguaggio, che genera se stesso e le invenzioni, tende ad accamparsi come unica realtà. D’altronde, come vuole il romanzo sperimentale, il valore e il significato della storia devono essere ricercati nell’edificio verbale. Anche qui, come nel precedente romanzo, siamo di fronte ad una storia che ha tutte le fattezze del giallo, ma è un giallo ancora di più strutturato secondo una logica anomala, o per dirla con Maria Corti, costruzione di un giallo sul giallo. Il tema enigmatico, infatti, non si scioglie, l’opera resta aperta, determinando un racconto circolare che è quasi un anello di Moebius. Ma forse, come scrive ancora Pedullà nell’introduzione, «il romanzo racconta anzitutto l’uccisione della lingua italiana. È questo il delitto da perseguire, qui va cercato il colpevole.»

Quella di Malerba è una scrittura che tenta di saldare quanto più strettamente possibile la parola alla cosa, proponendo una lettura in chiave di sensibilità corporea di tutto il reale. Tale fisicità e dimensione corporea del linguaggio è ancora più evidente nel Pataffio, romanzo del 1978, dove si comunica e persino si combatte attraverso i rumori provenienti dalle parti meno nobili del corpo. Qui prosegue la dissacrazione del linguaggio letterario che attraversa le opere precedenti, tramite una lingua che non teme di ricorrere ad espressioni brutali e persino triviali. Siamo, infatti, in un Medioevo che sembra ignorare la visione libresca che lo vorrebbe pieno di cavalieri cortesi e donne eteree, ad esso Malerba contrappone l’oscenità e il governo dei due istinti primari: il sesso e la fame. Alla base del romanzo c’è un pluristilismo che sembra rifarsi alla tradizione linguistica medievale: l’ampollosa retorica di un italiano dalle pretese nobili e magniloquenti parlato dal marconte Berlocchio; il latino maccheronico e macchiettistico di frate Capuccio; un dialetto romanesco sguaiato, parlato dai villani. Una lingua provocatoriamente finta, che, tuttavia, con le sue scelte lessicali e sintattiche stravolgitrici, esplica una funzione sovversiva, giacché toglie al lettore ogni illusione tranquillizzante e normalizzante di trovarsi di fronte a un semplice gioco di imitazione di gerghi.

Quando Malerba affronta, come in questo caso, il romanzo storico, non lo fa secondo lo schema tradizionale, non siamo, cioè, di fronte ad un romanzo costruito su fatti accaduti o documentati; al contrario, molto spesso si tratta di una reinvenzione del passato, al di fuori dei significati stabiliti dal tempo, aprendo piuttosto la storia all’ambivalenza e al dubbio. Né il romanzo appare sostenuto da un impianto ideologico mirante, sia pure in filigrana, ad una contrapposizione didascalica, tipica della tradizione del romanzo storico, fra un passato ricco di valori ed un presente che ne risulta privo. Il suo interesse più che nei confronti di un’epoca storica, si direbbe orientato verso l’individuo, senza ridursi a una semplice metafora dell’oggi. Se vogliamo leggervi una metafora, è quella del rapporto, difficile, complicato e talvolta insensato, dell’individuo con il Potere. Come accade nel romanzo Il fuoco greco (1990), la cui vicenda è collocata in una precisa epoca storica, con personaggi appartenenti alla storia bizantina, senza però essere una mimesi della realtà storica, quanto piuttosto una finzione, restando sostanzialmente un romanzo di parole scritte o pronunciate. Sta in ciò la continuità con la poetica della neoavanguardia, nell’impossibilità di rappresentare il reale nella sua interezza, sia esso presente o passato, data la sua intrinseca inafferrabilità: «la verità non è sempre verosimile», dice l’Eparco Nimio Niceta nel romanzo. Allora è la scrittura che determina la storia e fonda la realtà, è essa che stabilisce il tempo e il luogo, decide la durata degli avvenimenti, s’impossessa delle persone per trasformarle in personaggi. L’unica realtà, seppure evanescente, rimane la parola, scritta o pronunciata, capace anche di uccidere, quasi fosse dotata di fisicità, ma sempre parola ambigua e contraddittoria.

Col Fuoco greco Malerba ci riporta dentro a un giallo anomalo, dove il corpo del reato è una formula scritta che non può essere letta senza rischiare la morte e di cui il lettore non conoscerà mai il contenuto. Rimane il dubbio sulla sua effettiva consistenza, alimentato da tutta un’atmosfera di intrighi, menzogne e finzioni. Lo evidenzia un dialogo tra due protagonisti del romanzo, l’eunuco-narratore Lippas e il Kuropalata Leone Foca:

I fatti che succedono sono soltanto un pretesto per la scrittura perché non sono veri. […] La verità sta nella mia penna e nelle parole che io scrivo su questi fogli di pergamena. (Il fuoco greco, MALERBA 2016, p. 1041)

Nel romanzo Le pietre volanti (1993) l’impossibilità di qualunque resa mimetica del reale è già implicita nel titolo: esso contiene una contraddizione semantica che si situa in quella zona di frattura fra segno e significato caratteristica della narrativa di Malerba. Si aggiunga che gli eventi sono collocati nel futuro, con i personaggi che rischiano di sparire nella molteplicità dei nomi, spia evidente della difficoltà di renderne la compiutezza, e la dichiarazione di poetica del pittore-protagonista: «Non copio la realtà ma la creo o addirittura l’anticipo.» È un romanzo, questo, in cui il ragionamento prende il posto del paradosso e dell’assurdo che avevano segnato le opere precedenti, conferendo ai personaggi e alle vicende narrate una decisa connotazione visionaria. Ora emerge il tentativo di spiegare una realtà il cui unico senso appare sempre più il non senso e la ripetizione casuale, sebbene si tratti di una realtà spostata nel futuro, in un’anticipazione della fine del millennio.

Se è vero che, temendo di far diventare norma l’esperimento, Malerba abbia voluto abbandonare lo sperimentalismo ripristinando una narrazione più conclusa, tuttavia, già dalla prima pagina ci troviamo di fronte ad un meta-romanzo, costruito con una tecnica che fa ampio uso del procedimento della mise en abîme, giacché la voce narrante è, ad un tempo, protagonista ed autore del romanzo:

Ho comprato un quaderno […] e ho cominciato a scrivere, capitolo dopo capitolo, il romanzo della mia vita. […] Ho nominato questo scritto come ‘romanzo’ semplicemente perché sono convinto che chiunque scriva ciò che gli è accaduto nel corso degli anni, opera una finzione. (Le pietre volanti, MALERBA 2016, p. 1104)

Ancora una volta, dunque, il linguaggio letterario si rivela insufficiente a rappresentare la realtà e a distinguerla dalla finzione; così va a finire che il romanzo si scrive da sé, senza causalità apparente, con il protagonista costretto a rivederne le pagine, tentare di riscriverle, e in definitiva ad inventarne di nuove. Attraverso la scrittura della propria autobiografia, Ovidio Romer cerca di ricomporre un’esistenza trasformata in opera d’arte, nella quale emozioni ed esperienze sono divenute simboli e immagini trasferiti nei quadri che ha dipinto. Allora, scrivere la personale memoria non ha il senso di riproporre il passato, quanto piuttosto di indagare il possibile e il probabile.

Chiude il Meridiano l’ultimo romanzo di Malerba, Fantasmi romani (2006), un’opera costruita su due voci alternate, Giano e Clarissa, marito e moglie con le proprie menzogne e i propri tradimenti, i quali evitano accuratamente «di indagare i segreti e i chiodi che ognuno dei due custodisce con cura e che, una volta portati alla luce, potrebbero provocare una catastrofe». Il romanzo racchiude molti dei temi ricorrenti nelle opere di Malerba, torna infatti l’attenzione verso l’inquinamento e il disordine urbanistico, l’allergia a certi politici, il gusto del romanzo nel romanzo, talune formule linguistiche («per nientissimo affatto»). E ancora una volta si allontana dalla narrazione tradizionale, grazie all’assenza dell’intreccio.

Come osserva Giovanni Ronchini, raccogliere in un unico volume l’ampia produzione di Malerba, ha costretto a fare delle scelte, escludendo diverse opere. Se i racconti sono rappresentati dal libro di esordio e da Testa d’argento, raccolta pubblicata nel 1988, in cui, dalla polisemia dei primi romanzi, lo scrittore passa alla ricerca del termine preciso, magari attingendo al lessico specialistico, per trovare la parola adeguata a definire il reale, purtroppo mancano altre due raccolte: Le rose imperiali e Dopo il pescecane. Con i racconti de Le rose imperiali (1974), Malerba opera una sorta di stilizzazione geometrica che, rispetto alle opere precedenti, procede da un impulso costruttivo e giunge a creare una zona propria di determinazione semantica. Si tratta, insomma, di uno snodo fondamentale nella sua narrativa, che sembrerebbe nascere dalla volontà di non fossilizzarsi in una sperimentazione dai percorsi obbligati che escluda altre possibilità formali. La scrittura si fa più nitida, scompaiono le distorsioni sintattiche, viene ripristinato l’uso della terza persona, ovvero il tempo narrativo della letteratura più tradizionale, oggettiva. Il distanziamento dal reale avviene con la fuga in un passato favoloso, in una Cina antichissima che appartiene più alla mitologia che alla Storia. Mentre con i racconti del volume Dopo il pescecane (1979) l’attenzione si concentra sulla quotidianità, con i personaggi che parlava la lingua media e povera della comunicazione quotidiana, prendendo ogni espressione alla lettera, a causa dell’uso abitudinario ed automatico che ne fanno.

La selezione ha tagliato fuori dal Meridiano anche tre romanzi per ragioni diverse molto significativi, a cominciare da Il pianeta azzurro (1986), un’opera che segna il passaggio della sperimentazione dalla lingua alla struttura, all’insegna di un triplice livello testuale, costituito dal diario, dalle chiose al diario e dal commento alle chiose e al diario. Ancora una volta ne consegue una proliferazione dell’identità del protagonista, resa più complicata dalla presenza di un chiosatore che si firma col nome dell’autore, cioè Luigi Malerba. L’istanza enunciante si ritrova scissa in tre livelli narrativi che vengono ad abolire ogni coerenza narrativa. E anche in un romanzo di ambientazione storica come Le maschere (1995), la realtà dei fatti si rivela inafferrabile, sfuggendo ad ogni risposta che abbia la pretesa della definizione assoluta e certa. Del resto, come recita il titolo, i personaggi sono maschere, apparenze, che confondono le finzioni con la realtà. Di conseguenza, ogni enigma è destinato a rimanere privo di soluzione: quale sarà, ad esempio, la parola mancante nella frase che il diacono Baldassarre legge su una pergamena rosicchiata da un topo e inserita tra le pagine della Teologia di Proclo? In cosa consisterà la dimostrazione dell’assoluto cui la parte mancante potrebbe dare una spiegazione? Se il dialogo è la tecnica narrativa dominante in questo romanzo (un dialogo sofistico, che più che accompagnare e seguire i fatti li determina, provocando la trama e gli avvenimenti), il monologo caratterizza lo svolgersi della storia in Itaca per sempre (1997), con Ulisse e Penelope che si alternano senza mai comunicare. I due personaggi, infatti, raccontano gli avvenimenti ciascuno dal proprio punto di vista, senza che l’autore ne privilegi uno, in una proliferazione della voce narrante che finisce per vanificare ogni gerarchia dei fatti narrati e mette in crisi l’idea stessa di verità.

A questo elenco, infine, si potrebbero aggiungere Mozziconi (1975), Storiette (1977, seguite nel 1984 dalle Storiette tascabili) e Le galline pensierose (1980, ultima edizione, arricchita, 2014), tre libri per ragazzi che confermano la peculiarità della narrativa malerbiana, ovvero come la ricerca di nuove forme espressive non vada mai a scapito della comunicazione, pur conservando intatta la vis demistificatoria nei confronti della tradizione letteraria e dissacratoria verso il potere e l’autorità costituita. Facendo ampio ricorso all’assurdo, con i personaggi che agiscono attraverso ragionamenti paradossali e fitti di non-sense, in questi libri i giochi linguistici trovano nella favola lo spazio espressivo ideale. Ecco pronti altri otto titoli con cui confezionare un secondo Meridiano dedicato a Malerba, augurandoci che l’editore voglia seriamente prendere in considerazione l’ipotesi che qui si osa avanzare.

BIBLIOGRAFIA

MALERBA Luigi (2016), Romanzi e racconti, a cura di Giovanni Ronchini, I Meridiani, Mondadori, Milano