Si dice che il riso sia la più democratica di tutte le espressioni del volto. Nelle moderne democrazie occidentali saper sorridere sembra un requisito indispensabile per il successo politico. Un presidente americano può ben essere uno statista mediocre, ma, in compenso, deve assolutamente possedere un bel sorriso da sfoggiare all’occorrenza sul nulla, come lo Stregatto (Cheshire cat) dell’Alice di Lewis Carroll. Quando non si è dotati dell’occorrente, come pare sia accaduto, nel 1996, allo sfidante repubblicano di Clinton Bob Dole, uomo con il volto dai tratti persino melanconici, lo si recluta sul campo, e la scelta di Jack Kemp – un sorriso robusto e un passato da giocatore di football – quale candidato alla vicepresidenza per il Grand Old Party era parsa, al di là della strategia politica, rispondere a questa funzione compensativa, benché alla fine la coppia conservatrice non sia stata premiata dalla vittoria (Fig. 1: Bob Dole).

Dopo l’era delle smorfie a mezza bocca e degli occhi piccoli e stretti di Bush jr., la presidenza di Barack Obama è tornata a distribuire radiosi sorrisi in mancanza d’altro (e di quel molto altro che ci si aspettava, forse erroneamente, dal primo nero alla Casa Bianca, la cui elezione ha, di fatto, esaurito in sé il suo contenuto per così dire rivoluzionario), anche se la crisi globale suggerisce che non ci sia poi molto da ridere (Fig. 2: Barack Obama).

Eppure, l’uomo che sorride, dicono gli esperti dell’immagine, ostenta sicurezza e soddisfazione di sé, trasmettendo queste emozioni fondamentali al suo pubblico. Berlusconi ne ha fatto l’arma vincente, sul piano imaginale, a partire dalla campagna elettorale del 1994 e, da allora, molti avversari hanno preso ad imitarlo, con risultati, a dire il vero, ambivalenti. La metamorfosi del volto di Lamberto Dini, che nel passaggio da tecnico a politico ha acquistato un terrificante sorriso, è stata, a suo modo, emblematica e anche Mario Monti, malgrado la rigidità impacciata che ne contraddistingue i gesti e l’espressione, abbozza sorrisi increspando le labbra e azzarda battute umoristiche in stile “british”. D’altra parte, anche la fine politica dell’ultimo governo Berlusconi è stata segnata dal riso, questa volta nella forma del sorrisetto sarcastico e di scherno, quello che si scambiarono Merkel e Sarkozy, in barba ad ogni passata etichetta diplomatica, nel corso della conferenza stampa tenuta dopo l’ennesimo infruttuoso “vertice” economico europeo.

Ma il riso non ha sempre goduto di tale indulgente e benevola considerazione collettiva. «Un busto di Giulio Cesare che sghignazza è inconcepibile», scriveva Milan Kundera ne L’immortalità, «ma i presidenti americani se ne vanno nell’eternità nascosti dietro la contrazione democratica del riso» (KUNDERA 1993, p. 344). La storia dell’arte, che documenta, nella tradizione del ritratto, la percezione dominante del volto umano, ci consegna monarchi e condottieri con facce serie ed immobili, severe e imperturbabili.

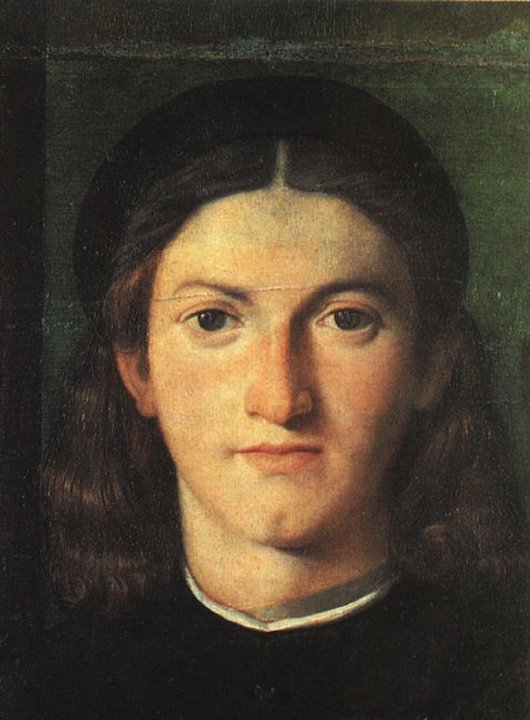

Se l’arte della scultura arcaica, come quella dei kouroi greci ed etruschi, ma anche di taluni capolavori pittorici più vicini a noi, quali La Gioconda di Leonardo o alcuni splendidi ritratti del Lotto (Fig. 3: Lorenzo Lotto, Ritratto di giovane), evoca la forma di un sorriso, questo ha ben poco a che fare con la manifestazione ordinaria del ridere umano. Si tratta, piuttosto, di un’espressione di beatitudine, che fissa nella piega del volto il momento estatico dell’assenza, della fuga nel celeste mondo dell’astratto. Tutt’altra cosa del riso, quindi, che ci esorta, per dirla con Nietzsche, a rimanere «fedeli alla terra» (NIETZSCHE 1979, p. 6). Per questo l’arte e l’estetica classiche, modellate secondo i parametri del pensiero metafisico, confinano il riso nella sfera del volgare e del grottesco, fuori dal regno della bellezza, come accade nei quadri di Bosch o di Hals.

Un’eccezione viene fatta per il filosofo che ride, ovvero Democrito di Abdera, secondo un antico tópos, non solo iconografico, che lo contrappone, in patetica gemellarità, ad Eraclito piangente. La più autorevole, ma non certo più antica ripresa dell’immagine, che forse risale a un corpus di lettere pseudoippocratiche del I secolo a. C., di evidente ispirazione cinica (PSEUDO IPPOCRATE 1991), si deve al De tranquillitate animi di Seneca. Bisogna, osserva il filosofo latino, che i difetti della gente non ci appaiano odiosi, bensì ridicoli, imitando, in questo, Democrito piuttosto che Eraclito.

Costui, infatti, ogni volta che usciva in pubblico piangeva, mentre l’altro, invece, rideva; all’uno, tutte le nostre azioni parevano misere, all’altro sciocchezze. Si deve, dunque, alleggerire l’importanza di ogni cosa e sopportare tutto con indulgenza. È meglio, per l’uomo, farsi una risata della vita, piuttosto che piangerne (humanius est deridere vitam quam deplorare). Inoltre, rende un servizio migliore al genere umano l’uomo che ride rispetto a quello che piange: il primo lascia aperto uno spiraglio alla speranza, mentre il secondo si affligge stupidamente su ciò che dispera si possa correggere. Così, prendendo in considerazione tutto ciò nel suo complesso, ha più coraggio chi non sa trattenere il riso, che non chi non sa trattenere le lacrime, dato che mette in movimento la passione più placida. (SENECA 1992, vol. 2, pp. 268-269)

Per Seneca, rispetto al pianto, il riso va inteso nella prospettiva strategica della tranquillità d’animo del saggio, perché in qualche modo il gesto di ridere già abbozza la forma di una serena presa di distanza dal mondo.

Montaigne sembra essere d’accordo con Seneca nel preferire il riso di Democrito alle lacrime di Eraclito. Leggiamo negli Essais:

Io preferisco l’umore del primo, non perché sia più piacevole ridere che piangere, ma perché è più sprezzante, e ci condanna [per le nostre debolezze] più dell’altro; e mi sembra che non possiamo essere mai disprezzati quanto lo meritiamo. […] Il compianto e la commiserazione sono misti a una qualche stima della cosa che si compiange; le cose di cui ci si burla le si considerano senza pregio. (MONTAIGNE 1992, vol. 1, p. 393)

Il riso è, per Montaigne, la reazione più appropriata alla vanità, alla vacuità e alla viltà umane. Ridere non è più, soltanto, sintomo corporeo dell’aurea serenità e dell’olimpico distacco del saggio, ma diviene anche espressione, all’interno della medesima strategia di allontanamento, di un tratto di crudeltà e di disprezzo.

L’incrociarsi di questi due movimenti nella mimica facciale con cui Rubens e soprattutto de Ribera rappresentano il loro Democrito rende il riso del filosofo assolutamente enigmatico. Perché Democrito ride? È forse, il suo, il riso sconcertante del pazzo, come sembra credere de Ribera, dipingendo Democrito nelle sembianze di un vecchio demente, con le vesti lacere e un foglio bianco in mano, simbolo del vuoto di chi ha completamente smarrito se stesso nella follia? È, invece, il riso di Democrito, la testimonianza florida e giocosa del gaudente, insomma di quel protoepicureo che invita a lasciarsi andare alla gioia di vivere, come propende l’interpretazione pittorica di Rubens, raffigurando il filosofo vestito di rosso chiaro e con un globo nel grembo, emblema del mondo, verso cui fa cenno con l’indice della mano? (Fig. 4-5: Pieter Paul Rubens, Democrito e José de Ribera, Democrito)

Una bella lettura del riso di Democrito ci viene suggerita, appunto, nel corpus pseudoippocratico delle cosiddette Lettere sulla follia di Democrito di cui si diceva in precedenza, dove un ignoto esponente della scuola cinica narra del ricorso dei preoccupati abitanti di Abdera all’arte medica di Ippocrate per guarire il loro più illustre concittadino, che pare piombato nelle grinfie di una misteriosa malattia. Democrito, infatti, «dimentico di tutto, e in primo luogo di se stesso, veglia giorno e notte ridendo di ogni cosa, delle piccole e delle grandi, e pensa che la vita sia nulla» (Epistola X). Il riso di Democrito appare, agli occhi degli sconcertati abderiti, un sintomo della perdita di senno del filosofo, che non saprebbe più distinguere ciò a cui si addice il riso da tutte le altre cose serie della vita, come il male, il dolore e la morte. Peggio sarebbe, d’altra parte, che quel riso non fosse espressione della follia, bensì del disinteresse di Democrito per la sofferenza degli altri. Così Ippocrate, che vuole comprendere l’autentica natura della malattia del filosofo, lo incalza proprio sulla sua capacità o incapacità di riconoscere e di rendersi conto del dolore.

Ma Democrito non è folle e neppure malato. Al limite, come la tradizione successiva ricostruirà a partire dal celebre testo dei Problemata attribuiti ad Aristotele (PSEUDO ARISTOTELE 1981, XXX,1), la sua risata può essere intesa come l’espressione tipica della malinconia dell’uomo di genio. Per questa lettura, riproposta, durante il primo Rinascimento, dal De vita triplici (1489) di Marsilio Ficino e da questo trasmessa alla cerchia dei grandi artisti fiorentini, il malinconico è colui che, grazie alla forza della sua immaginazione, meglio di qualsiasi altro può innalzarsi ai pensieri più elevati dell’arte e della filosofia. Ma il genio confina con la follia e la fantasia creatrice può trasformarsi in un incubo popolato di fantasmi. Se la bile, da tiepida come dev’essere per la sua natura terragna (e, quindi, concreta e legata all’oggetto), si consuma in eccesso, ribollendo o raffreddandosi, essa diviene “atrabile”, ed ecco che il temperamento corrispondente si abbandonerà al delirio: diventerà furioso, con scatti d’ira e eccessi di risa, come quelli del filosofo di Abdera, o glaciale, convertendosi nel veleno della più profonda depressione. Il riso di Democrito, suggerisce Sebastiano Ghisu in una deliziosa rilettura dell’episodio narrato nelle lettere pseudoippocratee, «non si colloca al di qua del dolore, ma piuttosto al di là. Va oltre le differenze, non le ignora. Se ne allontana, appunto».

Il riso dell’indifferenza che affiora sulle labbra di Democrito non è il sintomo dell’incapacità di cogliere la differenza tra il piacere e il dolore, il bene e il male, la vita e la morte. Non si tratta, cioè, di ignoranza o, peggio, di insensibilità. Il riso del filosofo attraversa le differenze mondane che dividono ciò per cui si deve ridere da ciò per cui si deve piangere e rattristarsi. Il saggio conosce il campo di queste differenze ma non vi si oppone. Semplicemente se le lascia alle spalle, nell’orizzonte della città, rifugiandosi nel luogo della saggezza, nello spazio di sovranità dell’indifferenza. Intorno a questo cardine, confessa infatti Democrito a Ippocrate, ruota il senso autentico della sua risata: «tu ritieni che due siano le cause del mio riso, il bene e il male. Ma io rido solo dell’uomo, pieno di stoltezza, vuoto di azioni rette, infantile in tutte le sue aspirazioni» (Epistola XVII). Allora il riso di Democrito, conclude Ghisu,

è l’indifferenza che guarda il mondo che ha lasciato dietro di sé […]: con il riso non si esprime tristezza per un destino evidentemente votato alla sofferenza e alla follia, perché non si partecipa di quel destino. Si è sereni. Si è davvero altro dalla città. Si è ormai raggiunta la serenità che solo l’indifferenza ai valori della città e della vita collettiva può dare. Ma l’indifferenza si rivolge anche alle paure che la vita incute negli uomini: la morte, le malattie, le disavventure improvvise. Di fronte a tutto ciò l’indifferenza ride. (GHISU 2006, pp. 135-142)

È comprensibile, allora, che nel riso appaia il riflesso di qualcosa di sovrumano e divino – un bel proverbio ebraico recita “l’uomo pensa, Dio ride” -, ma anche di inumano e malvagio, soprattutto quando l’essere umano da soggetto sovrano del ridere si scopre oggetto passivo della deiezione ontologica ed estetica del ridicolo.

D’altra parte, l’avversione culturale nei confronti del riso sembra avere radici antichissime, se è vero che già Aristotele, nella Poetica, definiva il ridicolo (gheloîon), che è proprio della commedia, come «una partizione speciale del brutto (toû aischroû mórion)» (Poetica 5, 1449a 33-34). I milioni di lettori de Il nome della rosa di Umberto Eco sono certo stati edotti a sufficienza sull’atteggiamento della cultura medievale nei confronti del riso. Nella regola benedettina silenzio-bocca-riso, il silenzio rappresentava la virtù, la bocca l’organo di controllo da sorvegliare, mentre il riso era il peccato. Kundera ha richiamato l’attenzione sul termine con cui François Rabelais etichettava i suoi nemici, i dottori parigini della facoltà di teologia della Sorbona, che volevano censurarlo e ridurlo al silenzio. Il padre di Gargantua e Pantagruele (1542), che nella celebre premessa “Ai lettori” del suo capolavoro avvisava «Meglio è di risa che di pianti scrivere,/ Ché rider soprattutto è cosa umana» (RABELAIS 1993, p. 5), li chiamava agélastes, “agelasti”, parola fintamente accademica e seriosamente derivata dal greco, che significa, alla lettera, “coloro che non ridono”, “coloro che non hanno senso dello humour”. Gli agelasti, commenta Kundera,

sono convinti che la verità sia evidente, che tutti gli uomini debbano pensare la stessa cosa e che loro stessi siano esattamente ciò che pensano di essere. Ma l’uomo diventa individuo proprio quando perde la certezza della verità e il consenso unanime degli altri. (KUNDERA 1988, p. 220)

Al “penso, dunque sono” dell’astratto soggetto cartesiano, da cui, nel XVII secolo, riparte l’avventura del pensiero filosofico occidentale, ecco allora che Rabelais e, qualche decennio più tardi, Cervantes contrappongono il saggiamente perplesso “rido, forse potrei essere” che è il motto dei loro esilaranti e umanissimi personaggi. Del resto, anche la filosofia moderna, a ben vedere, non ha un atteggiamento molto tenero nei confronti del riso.

Per Kant il riso è «un’affezione che deriva da un’aspettativa tesa, la quale, d’un tratto, si risolve in nulla (eine gespannte Erwartung (wie eine gespannte Saite) plötzlich losläßt)» (KANT 2010, p. 262). Lo scoppio delle risa è, allora, una vera e propria implosione del pensiero che, improvvisamente svuotato, risucchia il corpo in una specie di contrazione, che parte dal volto per poi coinvolgere l’intera persona. Non a caso, del resto, nella lingua di tutti i giorni si suole usare l’espressione colorita “piegato in due dalle risate”. La severità del filosofo vede nel riso una condizione negativa, in cui l’uomo perde il controllo di sé, essendo dominato da qualcosa che non è né la volontà né la ragione. È solo con Nietzsche, il pensatore della “gaia scienza”, che il pensiero occidentale restituisce al riso la dignità liberatoria che gli è propria, mediante l’esortazione a diventare «spiriti liberi», in grado di «ridere la verità» come fa Zarathustra, der Wahrlacher (NIETZSCHE 1979, p. 357; all’esortazione di Nietzsche, trasformata in occasione per mettere alla prova del riso l’intera tradizione filosofica occidentale, si ispira, sin nel titolo, PREZZO 1994). Questo sorriso non è, tuttavia, il vuoto della coscienza di cui parlava Kant, ma anzi è il momento supremo di una saggezza tragica simile a quella di Democrito e che, forse, si scorge nel luogo comune che vuole i veri comici essere fra le persone più serie e riflessive, se non persino melanconiche, nella vita di tutti i giorni. «L’animale della terra che soffre di più», annotava ancora Nietzsche, «fu quello che inventò il riso» (NIETZSCHE 1990, p. 256).

Uno degli ultimi, fra i grandi protagonisti della storia della filosofia, ad essersi occupato del riso, è stato il premio Nobel francese Henri Bergson che, alle soglie del Novecento, pubblicò un celebre saggio dedicato a questo argomento. Ciò che fa ridere, nota Bergson, è ciò che sembra ridurre la spontaneità e la fluidità della vita al funzionamento di un semplice meccanismo. Mentre leggiamo il suo saggio, innanzi ai nostri occhi sembrano scorrere le immagini, a lui contemporanee, delle comiche di Charlie Chaplin, con l’indimenticabile scena del bullone della catena di montaggio di Tempi moderni (1936, Fig. 6), o di Buster Keaton, il comico che, per l’appunto, non rideva mai.

Tuttavia, la risata, nel momento in cui sottolinea la riduzione del vivente all’automatismo macchinico, allo stesso tempo la nega, ne dichiara l’impossibilità, affermando: “io/noi non siamo quello”. Allora l’intuizione decisiva del filosofo francese è quella che individua nel riso «un gesto che ha tutta l’aria di una reazione difensiva», un’ammissione di forza e di fragilità insieme. Del resto, colui che si occupa della natura del comico è come quel bambino che, giocando sulla battigia, afferra con la mano la spuma del mare, per poi scoprirsi nel pugno solo qualche goccia d’acqua salata che rapida scivola via. Così, qualora anche il filosofo provi ad assaggiare l’essenza del riso, che come la spuma è a base di sale e come la spuma brilla effimero, troverà, conclude Bergson, «una gran dose d’amaro in così esigua sostanza» (BERGSON 1992, p. 119).

L’oggetto del riso è, quindi, qualcosa di sfuggente, di ambiguo e di misto, di dolce ed amaro al contempo. Già Platone, del resto, utilizzava il comico come esempio del fatto che il piacere e il dolore, nella vita, sono inseparabili, e là dove c’è l’uno, non è difficile scorgere anche l’ombra dell’altro. Se consideriamo ciò che fa ridere il pubblico della commedia, osserva Socrate nel Filebo, dobbiamo constatare che il piacere degli spettatori è fondato sulla malizia dell’invidia (phtónos), ossia sulla capacità di godere del dolore e delle disgrazie altrui (Filebo 48a 8 – b 9). Si pensi, per esempio, all’ironia, alla satira, allo scherzo, alla burla, alla presa in giro, alla beffa, al tiro mancino.

Sin dai tempi di Aristofane e Plauto ciò di cui ride la gente ha a che fare, di sovente, con lo svilimento, l’umiliazione e il ridimensionamento di un individuo o di un intero gruppo umano. Nel Leviatano Thomas Hobbes interpretava il riso come l’espressione, politicamente e socialmente deleteria, della presunzione e della superbia di alcuni a spese dei meno fortunati:

La gloria improvvisa è la passione che produce le smorfie chiamate riso e nasce sia quando si compie all’improvviso qualche azione che ci fa piacere, sia dal venire a conoscenza di qualche deformità in un’altra persona, al cui confronto ci rallegriamo improvvisamente di noi stessi. (HOBBES 1997, p. 47)

Se esaminiamo quel complesso genere narrativo, ovvero quella “forma breve” del discorso che si traduce nella fulminante battuta della barzelletta, possiamo, a partire dal suo “bersaglio” manifesto, ricostruire la carta d’identità culturale di un popolo, di un mestiere, di un gruppo politico, di una classe sociale, colti in un determinato momento della loro storia. Razzismo, sessismo, antisemitismo e ogni genere di pregiudizi e di luoghi comuni si cristallizzano, circolando, in odiosa moneta spicciola, grazie alla capillare comunicazione orale della barzelletta. Tuttavia, costringere il fenomeno del comico negli angusti confini di un’aggressività più o meno sublimata sarebbe un errore non meno sciocco di quello compiuto da quei moralisti che ripetutamente, nel corso della storia, condannarono la natura umana come irrimediabilmente malvagia.

Infatti, se il comico come aggressività ci mostra, per così dire, l’homo ridiculus, ossia l’oggetto, la vittima della comicità – che può essere anche non intenzionalmente discriminatoria, come quando si ride semplicemente perché qualcuno inciampa -, è l’homo ridens l’autentico soggetto del comico (traggo la distinzione da BERGER 1999). Allora, se noi prescindiamo dagli infiniti contenuti per cui si ride, come dall’occasionalità delle circostanze e dai suoi mutevoli bersagli, possiamo constatare che alla radice della più generale esperienza della comicità c’è la percezione di una frattura, di una soluzione di continuità, di una sospensione della quotidianità che fa intravedere un’altra dimensione dietro la realtà ordinaria del mondo.

La natura del ridere è, come quella del pensare, intermittente, invasiva e contagiosa. Non c’è ambito umano che ne sia esente, ma, d’altra parte, non possiamo circoscrivere il comico in nessuna sfera particolare e specifica, dal momento che non esiste situazione meno comica di quella che prevede la rigida istituzionalizzazione di “ciò che deve far ridere”. Di conseguenza, il comico è un esser-fra, una situazione di confine, un margine, un bordo della realtà paragonabile alla follia, al sogno, alla filosofia o alla libertà dell’esperienza estetica. Nel suo libro sulle Passioni dell’anima, del 1649, Cartesio cercava di definire il riso umano come una “disfunzione” dipendente dall’accelerazione del flusso del sangue di fronte alla «sorpresa della meraviglia» (DESCARTES 1999, p. 72). Lasciando perdere il maldestro e rudimentale tentativo di spiegazione fisiologica (ma quelle compiute dalla scienza contemporanea, come ogni forma di riduzionismo, non sono meno ridicole), l’osservazione di Cartesio ci offre due indizi particolarmente importanti sulla natura del comico: il fattore sorpresa e l’interazione mente-corpo nell’atto del ridere. La comicità ha a che fare con una sensazione di shock, con un’irruzione dell’imprevedibile.

Per il filosofo scozzese del XVIII secolo Francis Hutcheson, il riso è la risposta umana alla percezione di qualcosa di “incongruo” (incongruous; incongruity) (HUTCHESON 1725, cfr. TELFER 1995). Del resto, sembra proprio che l’intensificazione delle incongruenze che caratterizza la modernità faccia dell’epoca in cui viviamo l’età del comico per antonomasia, mentre le società totalitarie o quelle integralistiche, ossia là dove la tradizione ritorna come incubo, mal sopportano, in genere, la libertà dell’uomo che ride. Si ride, infatti, per ripetere l’efficace suggerimento di Kant, quando la tensione di un’aspettativa determinata si risolve all’improvviso in un nulla, in un vuoto, in un autentico buco. In altre parole, noi ridiamo quando, all’improvviso, il castello di senso su cui si regge il (nostro) mondo viene a mancare. Nella risata noi siamo come quei personaggi dei cartoons che scoprono, tutto d’un tratto, di camminare sospesi nell’aria e, quindi, precipitano. Di qui il senso di sollievo, di sgravio e di liberazione che si nasconde dietro ogni risata che, nel breve intervallo della sua durata, fugace per costituzione, ci fa prendere le distanze dal mondo così com’è, sospendendone la forza di gravità.

Nel piangere, notava Helmuth Plessner nel suo libro dedicato al riso e al pianto (PLESSNER 2007), l’uomo è vittima del suo spirito, ma nel sorridere, ossia nella forma del riso controllata dalla ragione, lo spirito si manifesta in tutta la sua sovranità, ponendosi al di sopra di ogni circostanza. Quando ridiamo, dirà Freud (FREUD 1972), sublimiamo nel motto di spirito la nostra corporeità, ci accorgiamo, cioè, che oltre ad «essere un corpo», noi «abbiamo un corpo», cioè non siamo solo il corpo che siamo. Sviluppando questa sequenza di pensieri, si può giungere a paragonare il comico all’esperienza religiosa della trascendenza. Il comico è quella trascendenza, immanente e “in tono minore”, che, sospendendo la realtà dell’esistenza quotidiana e i principi della vita comune, rende temporaneamente l’esistenza più lieve. Ma quest’esperienza transitoria contiene anche un’intuizione che l’ottica della fede può sviluppare in direzione della gioiosa pienezza di un mondo integro, in cui le miserie della condizione umana sono state definitivamente abolite. Insomma, verso quel Paradiso dove le schiere celesti degli angeli e degli uomini leveranno a Dio il loro canto, e questo coro consisterà in un’unica, incontenibile, immensa risata.

Ma, lasciando perdere gli angeli, che secondo un famoso verso di Shakespeare, «se avessero la milza come noi / morirebbero dalle risa» innanzi ai «lazzi da scimmia infuriata» del genere umano (like an angry ape, / plays such fantastic tricks before high heaven /as make the angels weep; who, with our spleen/ would all themselves laugh mortal) (Misura per misura II, 2, 120-123), ridere è una caratteristica dell’uomo che riusciamo a riconoscere nel mondo animale per via vagamente analogica.

Così, il verso della iena, il nitrito del cavallo o il ghigno della scimmia possono essere sembrati, ai nostri più remoti antenati, simili ad un riso folle e sguaiato (Fig. 7). Secondo l’etologo Konrad Lorenz il riso è una tipica «attività ridiretta», ossia la trasformazione di un atto aggressivo com’è, per l’animale, lo scoprire i denti, in un gesto rassicurante e di pace (LORENZ 1983). Una “pace armata”, tuttavia, come il sorriso freddo e tagliente di molti potenti, quando non vogliono apparire simpatici con i risultati ambivalenti di cui si parlava all’inizio, ci fa chiaramente intravedere. È forse per questa sua lontana origine “bellica” che il primo riso documentato dalla storia, quello degli eroi omerici e dei loro dèi, si manifesta come un riso aggressivo e sardonico, carico di sarcasmo e di provocazione. È un riso contratto e convulso, più simile ad una smorfia. A Ghélos, dio del riso, gli Spartani avevano eretto un santuario a fianco di quelli di Terrore e Morte. Ghélos è il riso del guerriero che dimostra la propria aristocratica superiorità sul plebeo, come accade quando Odisseo percuote e dileggia Tersite al cospetto dell’intero esercito greco. Quel riso che Omero descrive, nelle pagine dell’Iliade, con autentiche parole di liberazione: «e tutti risero (ghélassan), nonostante la loro pena» (Iliade II, 270).

Il riso tagliente dell’eroe, che si esaurisce nel volgere dell’istante, come il balenìo della lama di una spada, si riflette nell’olimpica gioia degli dèi. Qui la smorfia di Odisseo si tramuta nel sorriso enigmatico delle statue greche arcaiche, ovvero nel distacco dello spettatore celeste, che contempla l’agire umano nel mondo come se si svolgesse sulla scena di un immenso teatro.

«Se ne ride chi abita i cieli, li schermisce dall’alto il Signore» (Sal. 2,4): così il Libro dei Salmi descrive il riso, assai poco olimpico, di Yahweh, il Dio della Bibbia, pronto all’ira e agli eccessi della gelosia e della vendetta. Memore di questo dio patriarcale e bellicoso, il 21 novembre del 1907 Vasilij Rozanov presentò alla Società Filosofico-religiosa di Pietroburgo un infervorato discorso in cui sosteneva, sulla scorta dell’autorità del padre della Chiesa Giovanni Crisostomo, che il Figlio di Dio non rise mai, aggiungendo, a parziale correzione, «non ricordo se mai Cristo sorrise». Allora, se Cristo non può ridere, concludeva l’autore dell’Apocalisse del nostro tempo (ROZANOV 1979), imperfetta dobbiamo dirne la divina umanità e fallace risulta, di conseguenza, il suo bimillenario messaggio di speranza.

Ma Gesù, invece, ride (Fig. 8: Gesù che ride?). Ci si potrebbe chiedere, come fa Massimo Cacciari in un’arguta divagazione del suo Dell’inizio (CACCIARI 1990, pp. 660-674), quale tipo di riso sia quello del Nazareno, magari paragonandolo all’hilaritas francescana, cioè a quel riso che appartiene alla figura storica e alla leggenda biografica di san Francesco. Un riso quotidiano, il riso che viene, spontaneo e semplice, alle labbra della gioia. È il riso dello scherzo e del gioco. Il riso che unisce e gratuitamente si esprime nella comunità del sorriso, di contro a quel riso che deride e che divide nella solitudine dello scherno. A quel riso, insomma, che vuole affermare la sua superiorità su ciò che dileggia. Il riso di Gesù è un ridere-con, non un ridere-contro o un ridere-di.

Così la risposta a Rozanov è forse racchiusa più nella tipologia del riso che nelle astratte spiegazioni della scienza teologica. Non al riso del guerriero va infatti paragonato il riso del Dio dell’amore, ma a quello della donna che, per prima, in quelle stesse pagine della Scrittura, fa trasparire sulle labbra il segno della gioia. È il riso di Sara all’annuncio che a lei e al suo compagno, il patriarca Abramo, Dio concede la grazia di un figlio (Gen. 18,9-15). Quel figlio sarà Isacco che, commenta il primo degli esegeti, Filone di Alessandria, significa “riso dell’anima” (FILONE DI ALESSANDRIA 1978, pp. 275-276). Eppure il riso di Sara è assai più malizioso. Ella ride, com’è noto, per la sua vecchiaia e per quella del compagno, ma in quel riso è racchiusa anche l’allusione all’atto sessuale e allo scherzo, giacché la lingua ebraica ha in Itzchaq il nome del “figlio del piacere e del riso” (un interessante contributo sull’argomento, ricco di erudizione e di acume teologico, in JACOBELLI 1990).

Ecco allora che quando Dio le chiede «perché hai riso?», Sara ha il coraggio di negare, costringendo l’Altissimo a ribadire, burbero e indulgente, «Sì, hai proprio riso!». Ma il riso di Sara non è contro qualcosa né qualcuno, come sembrava dimenticare anche la moderna filosofia di Bergson, scambiando il riso per l’effetto comico di tanti malcapitati Charlot vittime dei suoi ingranaggi. Sara ride di sé e del piacere che l’attende. Il suo sorriso non esclude né deride, ma accoglie ed invita nella forma, offerta e ricevuta, della promessa. Come Penelope esorta Odisseo sorridente ad imparare insieme a lei la fiducia (Odissea, XXIII, 105-111), così Sara insegna ad Abramo e al suo Dio guerriero l’arte, discreta e lieve, del sorriso più raro e delizioso, quello dell’amore.

BERGER P. L. (1999), Homo ridens. La dimensione comica dell’esperienza umana, il Mulino, Bologna (Redeeming laughter. The comic dimension of human experience, Walter de Gruyter, New York-Berlin 1997)

BERGSON H. (1992), Il riso. Saggio sul significato del comico, trad. it. a cura di F. Sossi, Mondadori, Milano (Le rire. Essai sur la signification du comique, “Revue de Paris”, 1er et 15 février et le 1er mars 1900, ora in Id., Oeuvres, a cura di A. Robinet, intr. H. Gouhier, Puf, Paris 1963)

CACCIARI M. (1990), Dell’inizio, Adelphi, Milano

DESCARTES R. (1999), Opere filosofiche, 4 voll., trad. it. a cura di E. Garin e M. Garin, Laterza, Roma-Bari, vol. 4 (Les passions de l’âme, Paris 1649, ora in Id., Oeuvres, in 12 voll., a cura di di C. Adam e P. Tannery, Vrin, Paris 1897-1913, vol. XI, pp. 300-488)

FILONE DI ALESSANDRIA (1978), La creazione del mondo – Le Allegorie delle Leggi, a c. di G. Reale, Rusconi, Milano

FREUD S. (1972), Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, in Opere di S. Freud, in 12 voll., Boringhieri, Torino 1967-1979, vol. 5 (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905), ora in Gesammelte Werke, in 18 voll., a c. di A. Freud, E. Bibring, W. Hoffer, E. Kriss, in coll. con M. Bonaparte, (I ed.: Imago, London 1940-1952), Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1952-1991, vol. 6)

GHISU S. (2006), Storia dell’indifferenza. Geometrie della distanza dai presocratici a Musil, Besa Editrice, Lecce

HOBBES T. (1997), Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile, trad. it. a cura di A. Pacchi, con la coll. di A. Lupoli, Laterza, Roma-Bari (Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power Of A Common-Wealth Ecclesiasticall And Civill, Crooke (1651) ora id., Leviathan (Head edition), a cura di C. B. Macpherson, Penguin, Harmondsworth 1968)

HUTCHESON F. (1725), Reflections upon laughter (Dublin, poi Glasgow 1750)

JACOBELLI M. C. (1990), Il Risus paschalis e il fondamento teologico del piacere sessuale, Queriniana, Brescia

KANT I. (2010), Antropologia dal punto di vista pragmatico, trad. it. a cura di G. Garelli, con introduzione e note di M. Foucault, Einaudi, Torino (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), ora in Kant’s Gesammelte Schriften, ed. dalla Königlich Preussischen [poi Deutschen] Akademie der Wissenschaften, Berlin-Leipzig, 1900-ss. (voll. I-IX: Werke; voll. X-XIII: Briefwechsel; voll. XIV-XXIII: Handschriftlicher Nachlass; voll. XXIV-XXIX: Vorlesungen, vol. VII, pp. 117-333 note pp. 354-417, p. 262)

KUNDERA M. (1988), L’arte del romanzo. Saggio, Adelphi, Milano (L’art du roman. Essai, Gallimard, Paris 1986)

KUNDERA M. (1993), L’immortalità, trad. it. a cura di A. Mura, Adelphi, Milano (Nesmrtelnost, 1990)

LORENZ K. (1983), L’Aggressività, il Saggiatore,Milano (Das sogenannte Böse: zur Naturgeschichte der Aggression, Borotha-Scholeler,Wien 1963)

MONTAIGNE M. de (1992), Saggi, in 2 vol., trad. it. a cura di F. Garavini, con un saggio di S. Solmi, Adelphi, Milano (Les Essais, Abel L’Angelier, Paris 1595, ora in id., Œuvres complètes, in 1 vol., a cur di A. Thibaudet e M. Rat, intr. e note a cura di M. Rat, Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, Paris 1967)

NIETZSCHE (1990), Frammenti Postumi 1884-1885, in NIETZSCHE 1964ss, 7.3

NIETZSCHE F. (1964ss), Opere di Friedrich Nietzsche, edizione italiana condotta sul testo critico stabilito da G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano (Werke, Kritische Gesamtausgabe, herausgegeben von G. Colli und M. Montinari, De Gruyter & Co., Berlin 1964-ss)

NIETZSCHE F. (1979), Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keine (1882-1885), ora Werke, Abt. VI, Bd. 1), in NIETZSCHE 1964ss, 6.1

PLESSNER H. (2007), Il riso e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano, trad. it. a cura di V. Rasini, Bompiani, Milano (Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens (1941), ora in Id., Gesammelte Schriften, in 10 voll., a cura di G. Dux, O. Marquard, E. Ströcker, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1980-1985, vol. VII, pp. 201-387)

PREZZO R. (1994), Ridere la verità. Scena comica e filosofia, Raffaello Cortina, Milano

PSEUDO ARISTOTELE (1981), La “melanconia” dell’uomo di genio. Problemata XXX,1, testo greco a fronte, a c. di C. Angelino e E. Salvaneschi, il Melangolo, Genova

PSEUDO IPPOCRATE (1991), Sul riso e la follia, trad. it. a cura di Y. Hersant, Sellerio, Palermo

RABELAIS F. (1993), Gargantua e Pantagruele (1542), trad. it. a cura di M. Bonfantini, Einaudi, Torino

ROZANOV V. (1979), L’Apocalisse del nostro tempo, trad. it a cura di A. Pescetto, intr. J. Michaut, Adelphi, Milano (Sobranie socinenij: Apokalipsis nasego vremeni (1918), Respublika, Moskva 2000)

SENECA (1992) Dialoghi, testo latino a fronte, trad. it. a cura di G. Viansino, 2 voll., Arnoldo Mondadori, Milano

TELFER E. (1995), Hutcheson’s Reflections upon Laughter, in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, vol. 53, n. 4, pp. 359-369