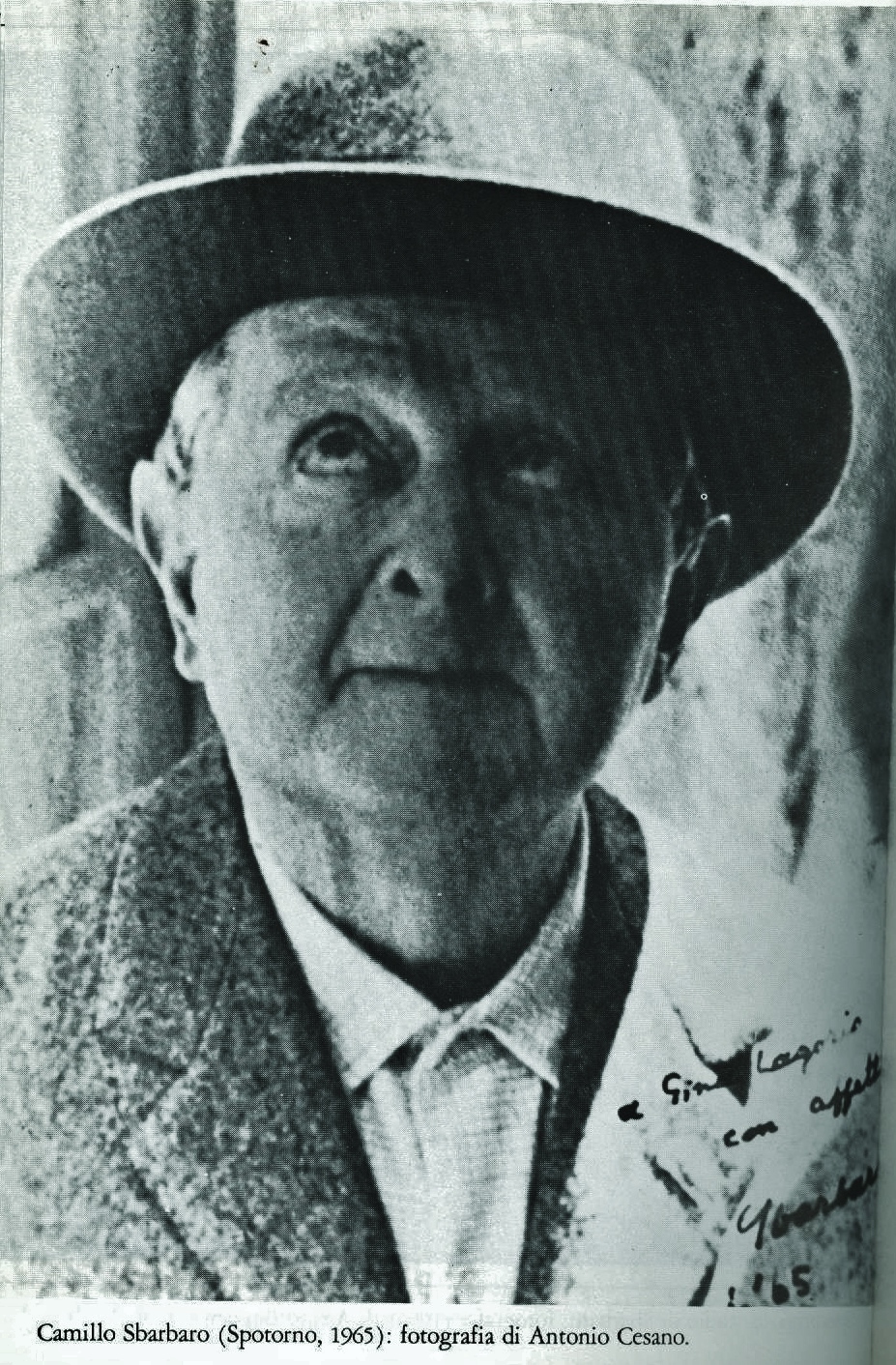

Camillo Sbarbaro nasce a Santa Margherita Ligure nel 1888 e muore a Savona nel 1967. Visse sempre in Liguria con la sorella Clelia, dando lezioni di greco, traducendo dal greco e dal francese e studiando i licheni, fino a diventare uno specialista di fama internazionale. «È stato un caso probabilmente unico di disinteresse giovanile saviamente protratto nella vecchiaia, dagli anni in cui collaboratore della “Riviera ligure” e della “Voce” poteva dirsi un letterato d’avanguardia […] È forse l’esempio italiano più rigoroso della prosa d’arte frammentistica; ma l’importanza anche storica della sua poesia discorsiva, in endecasillabi sciolti (inframmezzati qua e là da qualche moncone) è stata notevole, in particolare sul Montale di Arsenio» (CONTINI 1972). L’estremo disinteresse, la scelta rigorosa di vivere fuori dai meccanismi del mondo letterario, ma anche dai meccanismi del mondo in genere, è riconosciuta quasi con stupore dai contemporanei come uno dei tratti dominanti del suo carattere.

Scriveva di lui Montale nel 1920: «Profondamente onesto e sincero fino all’assurdo egli è andato istintivamente sfrondandosi e semplificandosi; ha sdegnati i compromessi fruttuosi, le vie traverse tanto comode e seducenti; ed è giunto così per le tappe di un’ascesa letteraria che ha del mistico, a conquistare le sue semplici e pur profonde parole; a conquistarsi il diritto di parlare e di essere ascoltato» (MONTALE 1976, p. 193). Ma quello che forse affascina maggiormente Montale è il tratto quasi fanciullesco di Sbarbaro, la sua leggerezza nella difesa della propria libertà, la sprezzatura del vivere. Montale gli dedica un epigramma che inserisce negli Ossi di seppia (MONTALE 1979, p. 31):

Sbarbaro, estroso fanciullo, piega versicolori

carte e ne trae navicelle che affida alla fanghiglia

mobile d’un rigagno; vedile andarsene fuori.

Sii preveggente per lui, tu galantuomo che passi:

col tuo bastone raggiungi la delicata flottiglia,

che non si perda; guidala a un porticello di sassi.

Infine nel ricordo di Sbarbaro che Montale scrive sul “Corriere della sera” nel 1967 in occasione della sua morte, ricompare quel senso di stupore e di meraviglia, per scelte che gli sembrano forse non del tutto comprensibili:

Sbarbaro, uomo coltissimo, traduttore formidabile, eccellente grecista sebbene non avesse proseguito gli studi oltre il liceo, credeva fermamente che la vita fosse più importante della letteratura. Ma quale vita? […] Era uomo di terraferma e di poche ma fedeli amcizie. Ho anche l’impressione che, a conti fatti, la sua vita sia stata quella di un uomo riuscito, forse di un uomo felice.

Sbarbaro […] attua in modo singolare e assolutamente senza esitazioni, […] il rovesciamento del sublime che caratterizza il rinnovamento della poesia. (POLATO 1969, p. 21)

Anche solo considerando i titoli delle opere come Resine (1911), Pianissimo (1914), Trucioli (1920), Liquidazione (1928), e quelli delle altre piccole raccolte, come Fuochi fatui (1956), Scampoli (1960), Gocce (1963),Quisquilie (1967), emerge un’atmosfera e un modo di essere che privilegia il frammento e lo scarto, che aspira a una scrittura prosciugata ed essenziale, nata per riduzione. Singolare anche il continuo rifacimento delle opere e la scelta di pubblicare piccoli libretti fatti di pochissimi testi brevi, alcuni editi presso la casa editrice Scheiwiller.

Già nella raccolta Pianissimo del 1914, recensita con entusiasmo da Giovanni Boine, è presente questa condizione di ironico e asciutto straniamento dal mondo, anche se non è sempre evitato il rischio insito nella sua prima poesia, di echeggiare un Pascoli che diventa crepuscolare.

[…]

Invece camminiamo,

camminiamo io e te come sonnambuli.

E gli alberi son alberi, le case

sono case, le donne

che passano son donne, e tutto è quello

che è, soltanto quel che è.

La vicenda di gioia e di dolore

non ci tocca. Perduta ha la sua voce

la sirena del mondo, e il mondo è un gran deserto.

Nel deserto

io guardo con asciutti occhi me stesso.

[…]

(SBARBARO 2001, p. 21)

La sirena del mondo è ironica citazione dannunziana, usata volutamente per marcare la differenza e la distanza dai miti decadenti. Laudata sii, Diversità / delle creature, sirena / del mondo!, esclamava il vate trasformando la vita in opera d’arte. La cifra del poeta Sbarbaro è invece il deserto del mondo senza partecipazione emotiva ed empatica, l’anima è stanca. Si va, si cammina per la città, luogo della solitudine, vagabondando come flaneur sonnambuli, indifferenti e solitari, estranei a se stessi. Qualche volta l’incanto, breve, di un effimero contatto con la natura, ma non c’è la festa analogica del simbolismo: nella poesia di Sbarbaro le cose non rimandano a nulla, sono in sé. La storia inoltre non contribuisce a offrire un inventario di rimandi mitopoeitici, come accadeva spesso nella poesia di fine Ottocento. La storia non esiste, la poesia di Sbarbaro vive in un eterno presente. Qualche volta nello stupore allibito si apre inaspettata un’emozione intensa e improvvisa che invita allo sforzo illuso del volo.

[…]

Con questo stupor sciocco l’ubbriaco

riceve in viso l’aria della notte.

Ma poi che sento l’anima aderire

ad ogni pietra della città sorda

com’albero con tutte le radici,

sorrido a me indicibilmente e come

per uno sforzo d’ali i gomiti alzo…

(SBARBARO 2001, p. 57)

Anche il sesso è nominato come pura reazione fisica, con grande attenzione a non investirlo di significati romantici o vitali, senza decorazioni di sorta, senza impulsi sentimentali. Proprio l’esperienza del sesso, che di solito per Sbarbaro è quello a pagamento, fa scattare l’autocoscienza di una estraneità totale. Sbarbaro rimane osservatore esterno, assorto in una contemplazione immobile e pietrificata, sicuro nella scelta di sottrarsi al mondo, anche a quello della letteratura:

[…]

Stizza mi prende contro chi mi toglie

a me stesso. Ogni voce m’importuna.

Amo solo la voce delle cose.

[…]

Inerte vorrei esser fatto

come qualche antichissima rovina

e guardare succedersi le ore,

e gli uomini mutare i passi, i cieli

all’alba colorirsi, scolorirsi

a sera…

(SBARBARO 2001, p. 40 e p. 55)

Nel deserto può sentirsi maggiormente vicino a chi è ai margini delle convenzioni sociali, prostitute e ubriachi. Si accetta più volentieri il tono a volte un po’ stereotipato di questi incontri se si ricorda che il rifiuto all’adattamento di Sbarbaro, anche esistenziale, è senza compromessi nelle scelte culturali e nel lavoro. Preferisce per esempio al posto fisso la libertà che gli garantiscono le lezioni private e le traduzioni dal greco e dal francese, pur nella precaria povertà dei guadagni.

In genere però la consapevolezza della vacuità dell’esistenza non può essere condivisa, gli altri sono estranei immersi nella dimenticanza e nella distrazione; in questa lontananza si avvertono echi leopardiani.

[…]

E conosco l’inganno pel qual vivono,

il dolore che mise quella piega

sul loro labbro, le speranze sempre

deluse,

e l’inutilità della lor vita

amara e il loro destino ultimo, il buio.

Ché ciascuno di loro porta seco

la condanna d’esistere: ma vanno

dimentichi di ciò e di tutto, ognuno

occupato dall’attimo che passa,

distratto dal suo vizio prediletto.

Provo un disagio simile a chi veda

inseguire farfalle lungo l’orlo

d’un precipizio, od una compagnia

di strani condannati sorridenti.

[…]

(SBARBARO 2001, pp. 32-33)

Nel 1920 esce Trucioli in una prosa frammentistica e concentrata che perfeziona quella riduzione all’oggetto, quella reificazione di sé nella distanza che sono la sua produzione migliore. Il mondo frantumato, senza nessi causali, senza profondità temporale viene registrato nel susseguirsi dei fenomeni discontinui, inspiegabili e grotteschi, guardati con ironia e a volte con disgusto. Il tono si fa a tratti allucinato, specialmente quando racconta la vita della città come uno spettacolo da circo, popolato di burattini, marionette, fantocci e manichini eterodiretti. Dice infatti: «Io vedevo i fili e sopra le loro teste la mano che li impugnava» (SBARBARO 2001, p. 140).

Qualche volta invece gli esseri umani nel loro muoversi senza significato gli ricordano tratti animaleschi che risultano egualmente stranianti: «In una bagascia che traversava la strada scorsi la larva molliccia che fa intristire la pianta… Una magra che incrociò sprezzante una squadra di portalettere mi parve un’atroce cavalletta» (SBARBARO 2001, p. 131).

L’ironia consuma anche ogni velleità di evasione esotica che appare possibile solo nelle fantasticherie a cui invitano le cartoline illustrate o i racconti degli amici e conoscenti o ancora i cartelloni della pubblicità appesi ai muri delle osterie. Si tratta di un’evasione privata di qualsiasi enfasi salvifica, di qualsiasi fiducia in un altrove alternativo:

Filadelfia fu allora dove l’auto in volata sale al terzo ordine di palchi

dove le femmine portano collane di spugna, le isole Figi

il Portogallo, dove lampioncini rossi a bracci di ferro

indicano i postriboli.

Così l’anima sedentaria si fabbricava a conforto con dei sentito dire affastellati insieme un’infantile carta geografica.

Più triste, di paesaggi visti in sogno mi compiacqui: una metropoli di bianca pietra disabitata e lunatica, la cisterna dove verde monile viveva una serpe acquaiola.

Oggi pacificato sorrido.

Si fanno a un tavolo d’osteria i più meravigliosi viaggi.

(SBARBARO 2001, p. 142)

«Forse vado mineralizzandomi» dice di se stesso,«già il mio occhio è di vetro e il cuore un ciottolo pesante» (SBARBARO 2001, p. 129) o ancora «Vivo la vita stupefatta della medusa / quella millenaria del banco di corallo / la crepuscolare degli esseri né bestia né pianta»(SBARBARO 2001, p.153).

Disfatti i miti, inaridita la possibilità del sublime, ridotto solo alle percezioni di un io solitario e rigoroso, disilluso nei confronti di qualsiasi retorica culturale, perché «ciò che la parola tocca, il più desiderabile bene, diventa una buccia… da me stesso mi muro e le pietre sono le parole» (SBARBARO 2001, p. 133), rimane solo l’oggettivazione, il dare la parola alle cose stesse, farle evidenti con spoglia efficacia. E allora forse, come qualche volta accade nella poesia di Sbarbaro, il frammento si apre nell’incanto e nella sintonia con la vita, un respiro breve e semplice, una pausa che aiuta una serena pacificazione. E di solito si tratta di un paesaggio ligure:

Spotorno, terra avara. Vi imbianca l’olivo, il sorbo vi si carica di mazzetti duri.

Ti siedi e taci sulla spiaggia sterposa di contro a un pallido mare. Vi tremola a volte una manciata di zecchini; al largo passa il guscio rossastro di una petroliera. Il greto abbacina. La montagna mostra bianche ferite. Negli orti le casette screpolate rosee trasaliscono al passaggio del direttissimo. Allaga l’abitato la voce della maretta. Spotorno, paesaggio dell’anima; cielo che a guardarlo si beve.

Camogli m’apparì una notte, paesaggio d’apocalisse. Le case erano inutili teloni appesi per spaventare. Dei barconi tirati in secco parevano pronti al salvataggio della popolazione nel caso di una mostruosa marea. Ogni lume di casa era equivoco come un richiamo al postribolo. Nella luce dell’acqua, addentata dai moli, rade bisce luminose si divincolavano.

Ogni aspetto sotto il cielo invisibile esprimeva necessità, chiusa angoscia, disperazione; quando a un piccolo caffè all’aperto inaspettato usignolo, tutto ciò si mise perdutamente a cantare.

(SBARBARO 2001, p. 141 e p. 185)

Nella stessa direzione vanno i Trucioli dedicati all’esperienza della guerra. Impossibile ogni forma di retorica, di eroica illusione e sono sempre le cose e gli oggetti a renderlo evidente con la loro presenza. Solo così è possibile demistificare la guerra, evitare ogni possibile forma di esaltazione e di commozione, così facilmente manipolabile. La bellezza del paesaggio, l’attenzione alla natura in mezzo alla guerra sono la rivincita, la possibilità di non farsi annientare, facendo una qualche forma di resistenza:

Ho scoperto qui sopra due scarpe al sole. Grosse. Conficcate per la punta. L’uomo deve essere bocconi, la bocca disgustata premuta contro al suolo. Il crocerossino l’ha nascosto in fretta con un po’ di calce e di terriccio. Mi sovviene la parola del fante: lasciarci le scarpe. Non c’è intorno che cartacce e latte di concentrato vuote.

[…] Il rospo ha gonfiato il suo palloncino e canta. Punta di diamante, la nota riga il cristallo grigioroseo della sera in cui i lustri occhi attoniti dei canali, le casupole chiotte, gli alberi spirituali hanno un’immobilità di stampa.

Terra veneta. La mia, di Liguria, chiude una bellezza che bisogna conquistare. Questa si abbandona. È calda, amorosa…

(SBARBARO 2001, pp. 162 e 163)

Cartoline in franchigia è una scelta di brani tratti da lettere e cartoline che Sbarbaro scrisse ad Angelo Barile dal 1909 al 1919. Sono raggruppate come una specie di sotto traccia alle opere, divise in capitoli Tempo di «Resine» (1909), Tempo di «Pianissimo» (1910-1913), Tempo dei primi «Trucioli» (1916-1918), Primo dopoguerra. Alla fine si trova la sezione Lettere a casa dal fronte. Affidate ad Angelo Barile perché non andassero distrutte, vengono dimenticate e poi recuperate dall’amico molti anni più tardi. La prima edizione di Cartoline in franchigia uscì da Nuovedizioni Enrico Vallecchi a Firenze nel 1966, quindi alla fine di un percorso poetico ed esistenziale.

La posta è una forma della comunicazione e quella cartacea conserva una propria fisicità nel supporto e nella ritualità dei gesti che occorrono per l’invio: l’acquisto del materiale, la penna, il francobollo, la ricerca di una cassetta postale. Sbarbaro usava volentieri questo tipo di scrittura. Citazioni da lettere e cartoline sono sparse in tutte le opere di Sbarbaro, di preferenza nelle ultime, proprio per la loro concreta determinazione di frammento. Il destinatario riceve la posta con uno scarto temporale rispetto al momento della scrittura, c’è sempre una sfasatura tra la volontà di comunicazione e la comunicazione vera e propria. In questo caso la distanza temporale è ancora più notevole, è come se la posta fosse arrivata due volte, l’arrivo è stato doppiamente dilazionato. Il ritrovamento delle lettere offre la possibilità di una rilettura a distanza, di un riordino storico-cronologico che di fatto viene tentato seguendo la pubblicazione delle opere fino ai primi Trucioli. Sembra che Sbarbaro cerchi di superare il frammento e la discontinuità attraverso il montaggio degli elementi autobiografici che estrapola dalle cartoline e dalle lettere, come tentando una costruzione di sé come personaggio. Aveva detto: «Tutta la vita, m’accorgo, non ho fatto che ritrarmi; per dare di me poi un’immagine che non somiglierà: lusinghiera e reticente come ogni autoritratto» (SBARBARO 2001, p. 503).

Non sembra però cambiato il punto di vista: la percezione di un mondo frantumato e ostile a ogni possibile sistemazione intellettuale trova conferma nell’impressione di lettura labirintica che emerge dal collage di citazioni e di riferimenti, con una preferenza per ciò che è marginale e centrifugo. Il senso di alienazione nei confronti del mondo porta a un lasciarsi vivere, a una specie di fenomenologia della non partecipazione.

Vado alla deriva; punto anch’io ogni tanto i piedi, ma poi…Vada bene o vada male, in ogni caso non avrò né colpa né merito. Quanto alle cartoline ironiche che ti dispiacciono, tengo più ad esse che ai sonetti…

Ma son cose che per farle bisogna non parlarne; altrimenti si è ridicoli e si continua a essere poeti – i quali credono di aver fatto quando hanno detto.

… ti scrivo ancora da una taverna di Ventimiglia vecchia. Mi par d’essere nella semi ebrezza un personaggio di Cézanne. Sul tavolo, al quale siedo solo, la bottiglia prende un’importanza straordinaria. Circondano fastidiosamente la mia saggezza i moscerini della svinatura… (endecasillabo).

A sole alto m’ha svegliato stamane il favellare d’una mitragliatrice. Esercitazioni: non siamo ancora in trincea, siamo a Cesuna. Ma un peso mi impediva di alzarmi, m’inchiodava al pavimento dove arrivando ero stramazzato: addormentatomi di schianto, mi ero scordato di scaricarmi del basto.

Quando in piazza d’armi mi gridano che sono un buono a niente, il mio pronto signorsì è un concentrato di rassegnazione e di beffa.

Il corso è finito, siamo tutti stellettati. Suprema delicatezza, oggi in aula ci han chiesto a quale unità preferiamo ciascuno essere assegnato (a Bertoldo restava almeno la scappatoia di non trovar mai l’albero di suo gusto).

Scrivo appoggiando la cartolina alla maschera propriamente detta asfissiante, in un bosco di abeti tra fosco e chiarìa. A giorni si torna in linea e mi succio quindi con raccoglimento l’ultimo tepore dell’anno.

Adesso sono di nuovo dov’ero; a riposo; attendati in un prato. Nessun spostamento in vista: saggezza del fante: prima di eseguire un ordine aspetta che arrivi un contrordine...

Sono in Val di Non, di presidio a Terres. L’ufficio è riscaldato da una stufa di terracotta, monumentale. Ho la camera in una casa privata: letto a conchiglia con cortinaggi. […] Il sindaco che ripete da me la parca autorità si chiama Modesto Pedròn; è la bocca della Saggezza: commenta qualsiasi notizia con Poderìa anca esser.

(SBARBARO 2001, p. 349, p. 559, p. 564, p. 567, p. 569, p. 572, p. 606, p. 614)

L’esperienza della guerra che avrebbe potuto favorire il racconto in realtà non aiuta, perché è un fatto esterno che non rappresenta nulla, che non consente né la protesta né la partecipazione. Vissuta in un mondo indifferente e arbitrario, senza eroismo, è da considerare solo con distaccata ironia. Scrive Franco Contorbia (1974): «In questa capacità di essere, rispetto alla guerra e alla sua logica, costantemente altrove consiste il limite, ma anche l’esemplarità della lezione di Sbarbaro, la forza di una negazione di cui pochi intellettuali del primo Novecento sono capaci». Del resto narrare presuppone un qualche ordine del mondo che si possa esporre o almeno immaginare. Sbarbaro vi aveva rinunciato in modo definitivo quando aveva scritto alcuni racconti che poi non aveva più voluto pubblicare, considerandoli assolutamente scadenti (SBARBARO 2001, p. 586). Nella decostruzione delle regole della storia e della natura, nel rifiuto del lirismo consolatorio, di qualsiasi impianto metafisico e di ogni gerarchia di valori, l’unica salvezza possibile è sottrarsi, oggettivarsi nei residui estremi dell’esperienza, nella consapevolezza di essere cosa.

Compare in questi testi l’affermarsi della passione per il lichene, pianta che vive al margine, misconosciuta e resistente, di una bellezza difficile da cogliere e scoprire, metafora del vivere e della poesia. Dedicherà alcune pagine ai licheni nei terzi Trucioli (1930-1940):

Mi ingombra la stanza, la impregna di sottobosco un erbario di licheni. Sotto specie di schegge di legno, di scaglie di pietra contiene poco meno un Campionario del Mondo. Perché far la raccolta di piante è farla di luoghi. Nulla come la pianta che da sé vi è nata ritiene di un sito; intrinseca ad esso, come quella che ne ritrae la natura e si risente d’ogni sua circostanza, lo ripropone nel modo più concreto. Con la voce del torrente o il respiro del mare, con l’aria di città o di altura, evoca in chi la colse l’ora e la stagione. Disseccata, serba ancora notizia di come il sole la toccava. […] Ora nella memoria – dove di tutta la Storia Mondiale, situati nel tempo, sì o no due o tre fatti galleggiano – di licheni ho, con la fisionomia, infiniti nomi e cognomi. Ciò che non mi accade per altro. Di alberi, ad esempio, è molto se, per nome, distinguo la magnolia dal pino.

Gli è che l’albero vive d’una vita tanto più piena e armoniosa della nostra, che dargli un nome è limitarlo; mentre gli incospicui e negletti licheni, a salutarli a vista per nome, pare di aiutarli ad esistere.

(SBARBARO 2001, p. 364)

Si salva solo la contemplazione della natura e la classificazione dei suoi aspetti più remoti, in definitiva riconoscerli e nominarli: la parola, raccolta nel frammento, consapevole della sua fragilità, sedimentata e asciutta, in qualche modo conserva una sua forza, una qualche potenza.

Dopo il volume dei Fuochi fatui (1956) Sbarbaro dedicherà gli ultimi anni di attività letteraria a esili raccolte di prose: Gocce (1963), Il “Nostro” e nuoveGocce (1964), Contagocce (1965), Bolle di sapone (1966), Vedute di Genova (1966), Quisquilie (1967). I titoli da soli, come sempre, fanno intuire molto. E Sbarbaro stesso appare ironicamente consapevole di queste sue scelte: «Bolle disapone, Sottovoce, Trucioli, Rimanenze, Scampoli, Fuochi fatui… E se seguitassi: Spiccioli, Briciole, Quisquile... Mi denigro o più umile è l’atteggiamento, maggiore è la superbia?» (SBARBARO 2001, p. 501).

In Fuochi fatui è dichiarato senza esitazioni il rifiuto del lirismo, in favore di una prosa spezzata e spesso gnomica, che si avvicina all’aforisma.

Capita che quello che scrivo mi prenda la mano, acquisti mio malgrado un’andatura cantante. La parola si insedia da sé nello schema di un verso; impossibile sloggiarla, spezzare quel ritmo gratuito. È il campanello d’allarme: non resta che alzarsi e uscire.

(SBARBARO 2001, p. 440)

Sono gli anni di Cartoline in franchigia (1966) e di Autoritratto (involontario) di Elena De Bosis Vivante da sue lettere (1963), scritture legate alla comunicazione epistolare, al recupero e alla celebrazione di amicizie fondamentali e profonde, consegnate alla memoria.

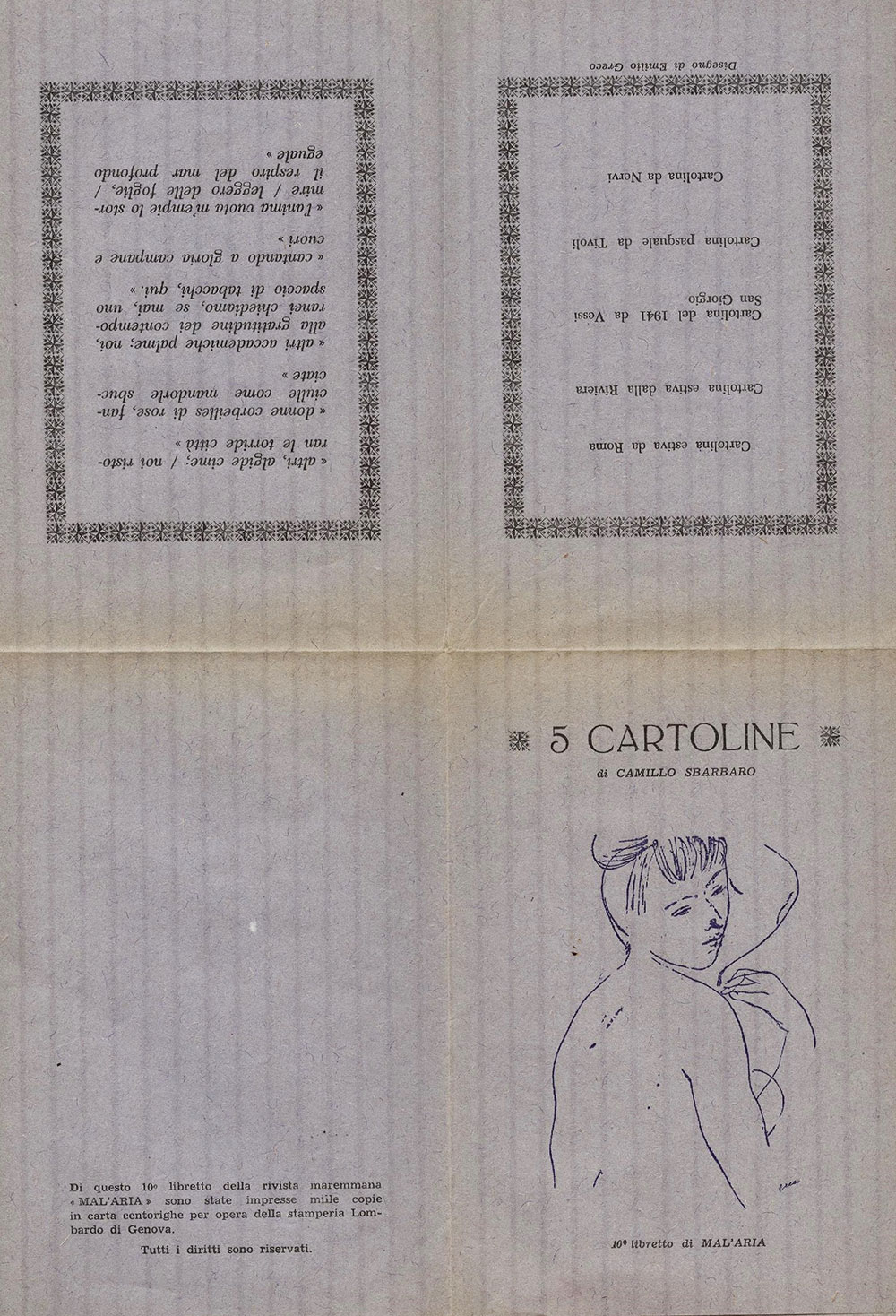

Nel 1961 conosce Arrigo Bugiani e inizia la collaborazione ai Libretti di “Mal’aria”. Arrigo Bugiani (Grosseto, 1897 – Valdarno, 1994) è scrittore ed editore importante che attraversa il Novecento dagli anni Trenta fino agli anni Novanta. La rivista “Mal’aria” (1951-1954) ha costituito con i suoi nove numeri un esperimento di grande interesse per i contributi di poesia, letteratura e arte, con notevoli capolavori di grafica originale (xilografie e incisioni). Finita l’esperienza della rivista, Bugiani elaborò l’idea dei Libretti di Mal’aria. Il progetto iniziò nel 1960 e si concluse nel 1994 alla morte dell’editore. Si tratta di 569 fogli in formato A4 stampati su carta di risulta o di scarto tipografico ripiegati in quattro in modo da formare otto paginette, ognuna delle quali contiene un testo o un disegno. Alla collana parteciparono numerosi artisti come Manzù, Sassu, Guttuso, Boccioni, Modigliani, Morandi, poeti e prosatori come Ceronetti, Marin, Caproni, Longanesi, Ungaretti, Montale e molti altri.

Bugiani cercava la carta nei luoghi più impensati e la dichiarava sempre nel colophon dell’ultima pagina: carta satinata, carta larice, carta pelle aglio, spuntatura da giornale, velina da rifascio, da pacchi della Italsider, da manifesti murali, da volantini, da drogheria, da inserti notarili, pergamena da pescheria, di quaderno a numeri e molte altre.

Un progetto di questo genere, fragile, frammentario e nello stesso tempo essenziale, su materiali poveri e di scarto, sembrava in effetti fatto apposta per coinvolgere Sbarbaro che è presente in 12 dei 569 libretti. Il decimo libretto con un disegno di Emilio Greco si intitola appunto 5 cartoline. Non ci sono immagini, viene riportato solo il luogo di provenienza e cinque brevi frasi, piene di ironia, reperibili sparse e in altra veste nelle sue ultime opere. Ritornano i temi di sempre: la lontanza dagli altri, dai loro gusti e dal loro incomprensibile affannarsi dietro la sirena del mondo; il ribadire una scelta semplice, il suo “modo spoglio di esistere”; e infine l’incanto delle donne e il sollievo della natura. Il colophon avverte che del libretto sono state impresse mille copie in carta centorighe.

Cartolina estiva da Roma

«altri, algide cime; / noi ristoran le torride città»

Cartolina estiva dalla Riviera

«donne corbeilles di rose, fanciulle come mandorle sbucciate»

Cartolina del 1941 da Vessi San Giorgio

«altri accademiche palme; noi, alla gratitudine dei contemporanei chiediamo, se mai, uno spaccio di tabacchi, qui»

Cartolina pasquale da Tivoli

«cantando a gloria campane e cuori»

Cartolina da Nervi

«l’anima vuota m’empie lo stormire / leggero delle foglie, / il respiro del mar profondo eguale»

Come suggerisce Polato (1969, p. 109) vogliamo considerare la pagina che segue il suo autentico e più vero congedo, l’ultimo suo sottrarsi al mondo:

Sequestrato nell’alberguccio dal calar della notte e dal rischio di affrontare al buio la discesa che mi avrebbe guidato a affacciarmi ai lumi lì sotto di Rapallo, mi rassegnai a accodarmi agli altri clienti che già avevano preso posto, ordinatamente e in silenzio, come in un rito, davanti all’imponente televisore; discosto, le spalle a una finestra, per assicurarmi all’occorrenza la possibilità di una fuga discreta. Lo spettacolo su cui contavo del pubblico, visto almeno da dietro, si rivelò subito deludente: teste e schiene immobili come colpite da ipnosi. Di che accadesse sul video tra le ombre che vi si agitavano, mi disinteressarono presto i brandelli di dialogo che carpii. Infastidito da quel cicaleccio in farsetto e offeso dalla luce dell’apparecchio, mi misi di fianco, fui solo. E da un po’ stavo lì, deliberatamente cieco e sordo, quando mi sovvenne dov’ero; in un trasalimento. Mi trovavo nel cuore della mia terra nativa; del massiccio che dominando la riviera si prolungava in contrafforti a vista d’occhio; sulla montagna inviolata, primitiva, abitata dal silenzio; sempre nell’esilio evocata a conforto; in pellegrinaggi d’amore sorpresa a tutte le stagioni a tutte le ore; in tanti anni stampatasi in me con le sue altitudini e i suoi precipizi; presente ormai sin nelle labili tracce dei rari sentieri, nella minima ruga; familiare e toccante come il volto di una madre…

Ferito, ebbi un moto di rivolta, d’impeto mi volsi alla finestra: abbeverarmi almeno del blu della notte… Lì fuori, un altro televisore, identico, lo stesso; sospeso in aria, inamovibile, s’accapparava lo spazio, profanava il silenzio, sconciava osceno la maestà della montagna…

Mi alzai: a quell’assedio, preferibile l’insonnia; e andandomene sentii che non solo di là era venuto il tempo di andarmene.

(SBARBARO 2001, p. 525)

SBARBARO Camillo (2001), L’opera in versi e in prosa, Garzanti, Milano

BÀRBERI SQUAROTTI Giorgio (1971), Camillo Sbarbaro, Mursia, Milano

CONTINI Gianfranco (1968), Letteratura dell’Italia Unita. 1861-1968, Sansoni, Firenze

CONTORBIA Franco (1974), Sbarbaro e la Grande Guerra, in Atti del Convegno nazionale distudi su Camillo Sbarbaro, (Spotorno, 6-7 ottobre 1973), Edizioni di «Resine», Genova – Spotorno

GIUSTI Simone (2005), La congiura stabilita: dialoghi e comparazioni tra Ottocento eNovecento, Franco Angeli, Milano, pp. 139-148 (sul rapporto fra Bugiani e Sbarbaro)

LAGORIO Gina (1981), Sbarbaro: un modo spoglio di esistere, Garzanti, Milano

MONTALE Eugenio (1976), Sulla poesia, Mondadori, Milano

MONTALE Eugenio (1977), Tutte le poesie, Mondadori, Milano

POLATO Lorenzo (1969), Sbarbaro, La Nuova Italia, Firenze