Il romanzo La pietra lunare esce per l’editore Vallecchi nell’anno 1939, seconda opera pubblicata da Tommaso Landolfi dopo la raccolta di racconti Dialogo dei massimi sistemi (1937).

L’unione di realtà e fantasia, l’innestarsi dell’assurdo su una situazione familiare, il gioco inventivo oscillante fra sbrigliato onirismo e pudico autobiografismo, nonché la ricercata letterarietà, la politezza formale, temi e stilemi che, come noto, costituiscono la cifra di Landolfi, ne caratterizzano già la prima stagione letteraria e fanno de La pietra lunare uno dei punti più alti dell’intera sua produzione, forse il più alto (vdr. PANDINI 1975, p. 27 e ZANZOTTO 1994, p. 327-28). La lettura del Capitolo I dell’opera, in particolare, consente di seguire “in presa diretta” il modus operandi del filtro narrativo “fantastico” e ironico di Landolfi e ciò nell’istante, altamente rivelativo, in cui fa la sua prima comparsa.

Che l’ambivalenza di realtà e fantasia, quasi le due facce della stessa medaglia, costituisca il campo su cui si svolgerà l’arco, o la dialettica interna, della narrazione, risulta comunque chiaro sin dallo straniante e ironico: La pietra lunare. Scene della vita di provincia, in cui titolo e sottotitolo rappresentano di fatto un ossimoro, riferendosi a un oggetto e a un contesto chiaramente confliggenti: forse una pietra lunare usata come soprammobile da soggiorno?

L’apertura è tutta per un interno domestico in cui regna “odore pesante d’avanzi di lavatura e d’insetti” (LANDOLFI 1995, p. 12; d’ora in avanti solo PL seguito dal numero della pagina), sfondo alla comparsa di Giovancarlo, il protagonista, in visita allo zio e alla sua famiglia nel paese natale dove è tornato, dalla città in cui studia, per trascorrere nella casa avita le ferie d’estate.

Nel riferire i dialoghi fra i personaggi, a cui il giovane più che partecipare assiste con malcelato e schizzinoso distacco, e nella caratterizzazione dei personaggi stessi, il tono è parodico, sfocia spesso nella caricatura grassa finanche cattiva, alle volte si fa pesantemente sentenzioso. L’osmosi fra personaggio (Giovancarlo) e narratore (dietro al quale non è difficile scorgere il ghigno sardonico dell’Autore) è in queste pagine, le meno felici del libro, totale. Basteranno pochi esempi. “Giovancarlo sceglieva accuratamente le parole e le espressioni più adatte, di tipo strettamente familiare, pidocchiale diremmo” (PL, p. 15); “Giovancarlo, ancora più divertito che seccato, rifletteva alla strana avversione di quei provinciali per un’innocente fantesca che solo badava a vestire un po’ più pulita delle altre” (PL, p. 17); “[…] Giovancarlo senza più ascoltare quegli infelici, s’immerse in certe sue malinconiche riflessioni” (PL, p. 20). Evidente appare l’intento di marcare il più accentuatamente possibile l’estraneità del personaggio, lo studente Giovancarlo, ad un ambiente avvertito come gretto e limitato, provinciale appunto.

La prima caratterizzazione del protagonista avviene dunque per contrasto: il mondo della borghesia di provincia offre, in apertura d’opera, uno sfondo sufficientemente stilizzato da consentire alle pose altezzose di Giovancarlo di emergere con particolare perspicuità e ai suoi giudizi caustici di trovare facile bersaglio. Superfluo risulta sottolineare la piena consentaneità di personaggio-narratore-Autore, in un gioco di rimandi all’interno del quale impossibile risulta distinguere inequivocabilmente le varie voci. Più importante invece rimarcare come, a questa altezza, il sistema di valori di cui Giovancarlo sembra farsi portatore, quello della città e della cultura, venga connotato del tutto positivamente anche se declinato su un registro, tipicamente landolfiano, che non lo rende accettabile senza riserve da parte del lettore. A breve la comparsa di Gurù, la “capra mannara” (PL, p. 52), e la conseguente apertura dello spazio fantastico, costringeranno a rettificare questo primo giudizio sul personaggio.

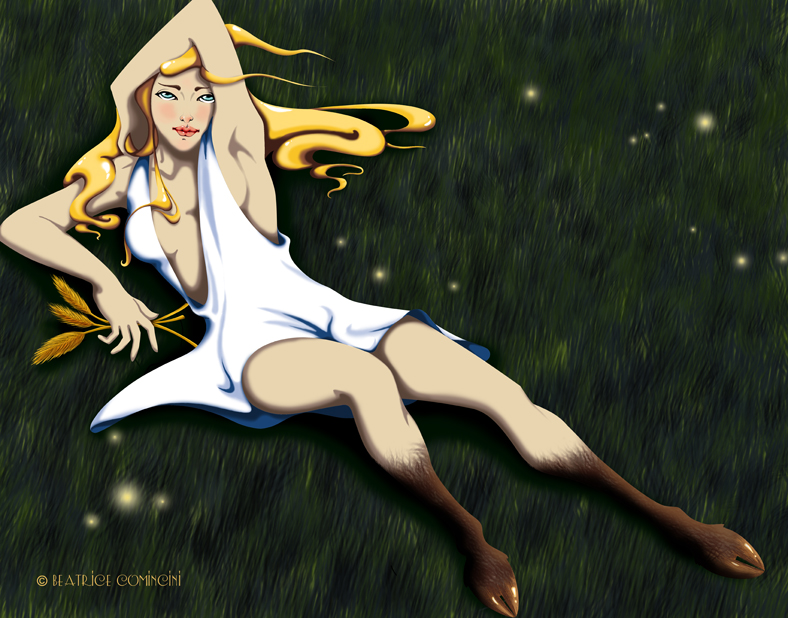

Dalla porta del giardino dello zio due occhi dagli strani riflessi fissano il giovane, prima in lontananza poi sempre più vicini, infine una figura fantasmatica di donna, dalle fattezze a tutta prima assai gradevoli, fa il suo ingresso. L’apparizione che inaspettatamente non desta alcuno stupore nell’accolita familiare, che anzi accoglie la nuova arrivata con un caloroso benvenuto, raggela Giovancarlo. Il suo sgomento raggiunge il parossismo quando, messosi ad una più attenta osservazione della ragazza, ricoperta unicamente di una veste bianca e leggera, scopre che “in luogo della caviglia sottile e del leggiadro piede, dalla gonna si vedevano spuntare due piedi forcuti di capra, di linea elegante, a vero dire, eppure stecchiti e ritirati sotto la seggiola” (PL, pp. 22-3). L’elemento surreale viene dunque orchestrato da Landolfi su un duplice registro con il risultato di amplificare l’effetto straniante. Da un lato vi è il subitaneo riconoscimento da parte di Giovancarlo, allibito spettatore di una scena da incubo, che la presenza materializzatasi nel mezzo della compagnia, nonostante le apparenze, è un mostro dai piedi caprini; d’altro canto, la famiglia dello zio, il cui atteggiamento filisteo in precedenza era stato messo in ridicolo ad abundantiam, non sembra condividere la stessa agnizione del protagonista mostrando, al contrario, una confidenzialità invero assai poco provinciale con la giovane. L’orrido si è così ritagliato uno spazio all’interno della sciatta normalità quotidiana e ci convive senza attrito alcuno.

A fare le spese di questa stupefacente inserzione è proprio Giovancarlo il cui atteggiamento, prima improntato ad un ostentato distacco, muta ora rapidamente: l’iniziale incredulità trascolora progressivamente in ingenua curiosità. La sua disappartenenza è dunque doppia: nulla lo lega alla caricatura di mondo borghese messa in scena dalla sua famiglia e, pare di capire, così diffusa in provincia, ma, al tempo stesso, nessuna familiarità può egli vantare con quel mondo fantastico improvvisamente dischiusosi davanti ai suoi occhi increduli. L’elemento scandaloso, e inaccettabile per lo stesso Giovancarlo1, è l’oscuro commercio che sembra intercorrere fra i due mondi: forse che “nell’aspetto del mondo che scorre sotto i nostri occhi, si può celare l’altro aspetto, [quello] magico” (PANDINI, p. 23)? Vi è una costitutiva normalità anche nel magico? O, piuttosto, non è la realtà medesima ad essere intrisa di magia? Una cosa risulta comunque certa: per Gurù, fascinosa epifania di un universo magico pullulante di fantastiche presenze2, Giovancarlo prova un’attrazione crescente, ed è attrazione erotica.

A ben vedere, è l’intera situazione, con l’ingresso della ragazza, a caricarsi vieppiù di valenze erotiche, quasi che dalla sua duplice natura, ferina e umana, promanasse una sensualità irresistibile. Ogni gesto, ogni parola, acquisisce una curvatura inequivocabile, una particolare coloritura, accentuata spesso dalle sottolineature ironiche del narratore, spia di un microcosmo messo in movimento da una forza potente che tutto involve, lo stranito Giovancarlo compreso.

Dopo l’iniziale comprensibile stupore del giovane per l’indifferenza mostrata dai familiari verso le appendici bestiali della ragazza, si viene infatti a sapere che “a gettare lui l’allarme, Giovancarlo non pensò neppure: gli sarebbe parso assai sconveniente attirar l’attenzione o in un modo qualunque alludere alla mostruosità della fanciulla” (PL, p. 23), “E poi ad un’altra domanda occorreva rispondere con prontezza: dove precisamente, cioè in quale punto del corpo, cessava la fanciulla d’esser donna per mutarsi in capra? Qui il giovane si perse in vane congetture, inutilmente tentando di solo immaginare il modo preciso e il luogo del trapasso, e l’aspetto possibile della linea d’attacco fra la vellutata pelle femminile e il pelo ferino” (PL, pp. 23-4).

Sembra nascere a questo punto fra Giovancarlo e Gurù, nutrita però solo dalla poetica immaginazione del giovane, una sorta di tacita complicità nella compartecipazione ad un segreto mostruoso ma pur sempre esclusivo; ciò basta perché il ragazzo, lusingato, si trattenga sulle prime dal rivelarlo: “Il pensiero d’essere il solo a saperlo per il momento, ma soprattutto il privilegio in sé di quella vista, bastavano a tenerlo buono” (PL, p. 24). Non però a lungo: “Costei ha gambe di capra” (PL, p. 25), sbotta infine e del tutto inopinatamente Giovancarlo. “ Tutti […] rimasero un momento a guardare, non già le zampe di capra rimaste allo scoperto, ma piuttosto lui stesso a bocca aperta e non senza inquietudine, come si guarda un pazzo; quindi lo zio si chinò e, tributando paterni buffetti sulle zampe della fanciulla […] all’attacco dello zoccolo, «eh eh,» ripeté non senza una punta di paterna libidine, «eh eh queste belle gambine …» e intanto continuava a guardare Giovancarlo, non riuscendo assolutamente a spiegarsi le sue furie […] egli batteva sul collo di quelle zampe giusto come usa in certi casi battere su una tornita caviglia femminile” (PL, pp. 26-7).

I due giovani, Giovancarlo spronato dallo zio “gongolante” (PL, p. 27), escono quindi per una passeggiata al chiaro di luna. “Passato il momento di follia il giovane era ridiventato alla meno peggio padrone di sé e andava considerando la sua strana compagna, che s’era avviata senz’altro verso i campi, con un misto di curiosità d’attrazione vertiginosa e di repulsione, mentre la seguiva in silenzio. Amore dell’avventura e un sacro terrore si davano battaglia nel suo animo; d’altronde, pensateci un po’, che cosa avrebbe potuto fare? Piantare la ragazza in asso e darsela a gambe avrebbe significato non solo far la più meschina figura di questo mondo, ma rinunziare di più a venire comunque e quando che sia a capo della faccenda” (PL, p. 28).

Ciò che spinge il protagonista a seguire la ragazza nei campi, per “venire comunque e quando che sia a capo della faccenda”, chiara allusione erotica nel generale tono ironico che caratterizza il brano, non è già più quella curiosità fanciullesca che è subentrata al terrore iniziale. Pare di sentire, filtrata attraverso l’ironia del narratore, la voce stessa di Giovancarlo, ormai catturato nell’aura di sensualità che circonda Gurù e completamente smarrito nella caotica novità delle impressioni che la sua presenza gli desta, alla ricerca di una pur minima giustificazione al proprio sorprendente comportamento: solo, in una notte di luna, con una “capra mannara” (PL, p. 52).

D’altro canto, la carica conturbante della ragazza, nonché trovare un limite nell’elemento belluino della sua natura, ne risulta grandemente potenziata. Sin da subito, infatti, bisognava riconoscere, non senza una certa meraviglia che “queste zampe, a guardarci bene, parevano la logica continuazione di quelle cosce affusolate; né alcuni lunghi ciuffi di pellame ruvido bastavano a stabilire un’ideale soluzione fra l’agile corpo e le sue mostruose appendici” (PL, p. 23); ora, illuminata dalla luna, la giovane risulta addirittura seducente, provocante verrebbe da dire: “Gurù camminava sui suoi zoccoli in equilibrio elegante, fragile e scattante insieme, come le signorine dei marciapiedi cittadini, di gambe nervose sui loro alti tacchi; il suo corpo snello s’indovinava percorso, pur nella sua dolcezza, da tendini vigorosi, come quello delle donne di Savoia. Un piccolo seno alto e appuntito, ventre cavo e anche aguzze s’indovinavano se anche non si scorgevano partitamene, legittimi appannaggi di quella figura” (PL, pp. 28-9). L’espressione del volto, quasi il riflesso della tensione fra le due nature che convivono nella ragazza, è profondo e misterioso: “Se la fanciulla si volgeva, i denti e gli occhi brillavano nella lenta oscurità luminosa; crudelmente balenando quelli con lucore di lama, di riflessi grevi e madidi gli altri. Da questa maschera buia e lunare pareva qualche volta al giovane che tralucesse una ferocia imperiosa, scherzevole e smarrita al tempo stesso, impietrita in un’eternità fragile e preziosa, connaturale, pareva; in meno d’un attimo compariva e cresceva d’intensità fino ai limiti del tollerabile, eppure svariava rapidamente, prima ancora di lasciarsi decifrare in una sorta di mansueta ritrosia e, con palpito d’ala, la fanciulla abbassava le ciglia volgendosi altrove” (PL, p. 29).

Si noti, però, come la bellissima pagina landolfiana nulla perderebbe della propria pregnanza descrittiva e risonanza poetica qualora avesse come riferimento non lo sguardo di una figura fantastica dalla duplice natura come Gurù bensì, più realisticamente ma meno landolfianamente, quello femminile, seppure di una femminilità particolarmente intensa e ammaliante. A conferma di come l’elemento fantastico rappresenti per Landolfi molto più di un semplice espediente esteriore: è il necessario mascheramento alla sua ricettiva e pudica sensibilità che non ne tradisce, però, la sostanza del sentire3.

Ma se alla caratterizzazione di Gurù, al contempo incarnazione del potere demonico di eros e quintessenza della femminilità nella sua irresistibile forza seduttiva non può fare difetto, pena la rottura dell’equilibrio che la costituisce a simbolo, l’elemento selvaggio, necessario appannaggio, lo si è visto, della sua ambivalente natura, quest’ultimo dovrà rendersi manifesto, come richiede il realismo fantastico di Landolfi, anche là dove meno lo si attenderebbe: nella comunicazione verbale. Ed infatti quando la ragazza, ormai raggiunto il limitare del paese, parlerà a Giovancarlo, infrangerà contemporaneamente le convenzioni sociali, “dandogli del tu” (PL, p. 30), e le regole linguistiche. Il discorso si risolve in un flusso di parole in cui è parzialmente sospesa la sintassi e abolita l’interpunzione ma che non risulta completamente compromesso sul piano dell’intelliggibilità; come se il sentimento, l’elemento naturale, vinta la ragione, le avesse concesso l’onore delle armi. “«È vero che hai scritto un libro […] che vivi solo nel tuo palazzo ci posso venire una volta che sei cacciatore e vai solo col tuo cane fino a Campello com’è la città ci sono case più grandi di queste c’è molta gente per le strade e molta luce di notte ti piace la luna hai risalito mai il torrente sei stato mai alla foresta di faggi lassù quando ti sposi e di’ ancora una volta ti piace la luna le notti di stelle ti piace il vento gli alberi e i ruscelli ti sei mai innamorato di nessuna ti piacerebbe stare con me sulla montagna ora e respirare l’aria insieme…?»” (PL, p. 30).

L’attrazione sessuale, vera forza della natura, ha facilmente la meglio sulle deboli resistenze che Giovancarlo, giovane timido e ben educato, nonché, come si verrà in seguito a sapere, vergine nonostante l’età “relativamente avanzata” (PL, p. 41), gli oppone. Ciò che non può immediatamente venire meno è il disagio per una situazione e per una condizione sentimentale, reali e non semplicemente vagheggiate, totalmente nuove: “Giovancarlo era enormemente imbarazzato; non sapeva che dire, sentiva bene che il suono stesso della sua voce doveva sembrargli falso e d’altra parte era sopravvenuto in lui un rabbioso desiderio d’affetto; misto s’intende a un fanciullesco sgomento; voleva insomma riuscirle simpatico, renderlesi bene accetto, e ciò lo paralizzava del tutto” (PL, p. 29).

L’immagine del protagonista, passato attraverso l’esperienza sconvolgente dell’incontro con la “capra mannara”4 Gurù, ne risulta così completamente stravolta, quasi si trattasse di una tragicomica nemesi a compensazione di quell’eccesso di arroganza che ne aveva caratterizzato il comportamento in apertura di capitolo. Se lì, infatti, l’alterigia di Giovancarlo, divertito spettatore dei siparietti inconsapevolmente inscenati dai parenti, delle loro pose e dei dialoghi grotteschi, ce lo rendeva sinceramente antipatico, ora invece la sua totale inettitudine a gestire la nuova situazione, esilarante attore di una parte che non sa recitare, non può non destare un moto di umana compartecipazione al suo dramma personale.

Il rovesciamento, a tutto svantaggio del protagonista, che si attua nel corso del capitolo delle linee di forza che legano i personaggi fra loro e alle situazioni, costringe a riconsiderare in un’ottica parzialmente mutata, sotto il segno di un possibile riscatto, la figura dello zio e della sua famiglia. Non si scordi, infatti, che la comparsa della ragazza dai piedi caprini non causa nessuno sgomento particolare nei parenti di Giovancarlo; al contrario, la sua presenza, ed è la prospettiva in cui si colloca soprattutto lo zio, si carica immediatamente di una marcata connotazione sensuale: si ripensi alla “paterna libidine” con cui lo zio “gongolante” batte sulle “belle gambine” di Gurù “come usa in certi casi battere su una tornita caviglia femminile” (PL, pp. 26-7). Segno forse di come l’erotismo, di cui Gurù è simbolo, che al giovane “poeta” (PL, p. 30) si disvela inizialmente nelle forme di una visione orrida che crea, sulle prime, unicamente ribrezzo, sia al tempo stesso parte integrante della quotidianità, anche di quella apparentemente sciatta della vita di provincia, e forza in grado di riscattare questa stessa quotidianità, anche se solo parzialmente, dalla sua sciatteria.

“Senonché come quei due passassero il resto della notte è sempre rimasto un mistero per tutti, forse per Giovancarlo stesso” (PL, p. 31). La chiusa del capitolo, improntata ad un tono d’ironica elusività, adombra la possibilità dell’avvenuta iniziazione del giovane, protagonista semicosciente di una bizzarra o, meglio ancora, perché più aderente al filtro della narrazione, fantastica avventura erotica di cui la luna occhieggiante, che sa quante “cose strane, e meravigliose” (PL, p. 31) succedono di notte, è l’unica silenziosa testimone.

CAMILLERI A. (2009), Il sonaglio, Sellerio, Palermo

ECO U. (2000), Baudolino, Bompiani, Milano

FALQUI E. (1970), Novecento letterario italiano (4), Vallecchi, Firenze

FORTINI F. (1990), La luna di Landolfi, in “Il Manifesto”, 24 giugno 1990

LANDOLFI T., (1995), La pietra lunare. Scene della vita di provincia, Adelphi, Milano

PANDINI G. (1975), Tommaso Landolfi, Il castoro, Bologna

ZANZOTTO A. (1994), Aure e disincanti nel Novecento letterario, Mondadori, Milano

1 “[…] si domandava se i presenti, lo zio e gli altri, se ne fossero accorti e, ciò ammesso, come mai essi […] fossero in rapporti di così semplice familiarità con una fanciulla simile” (PL, p. 23).

2 Come si avrà modo di constatare procedendo nella lettura dell’opera.

3 Non si condividono dunque i giudizi di Falqui sul senso del fantastico nell’opera di Landolfi: in esso il critico vede soprattutto “compiaciuto […] gusto di stupire” e un “giuoco” che trascende nell’ “estetismo” (FALQUI 1970, pp. 814-15); Fortini parla invece della “disperata maniera” landolfiana (FORTINI 1990).

4 Giovancarlo, peraltro, non è l’unico personaggio della narrativa italiana novecentesca ad aver subito il fascino di una capra mannara. A fargli compagnia sono infatti il Baudolino protagonista dell’omonimo romanzo di Umberto Eco (ECO 2000, capp. 32-4), con la bella Ipazia nella parte di Gurù, e il giovane pastore siciliano Giurlà, protagonista del recente romanzo di Camilleri Il sonaglio, che dà avvio alla propria educazione sentimentale con Beba, capra dalle tendenze mannare, e la rende poi compiuta con Anita, ragazza dalle tendenze caprine (CAMILLERI 2009).