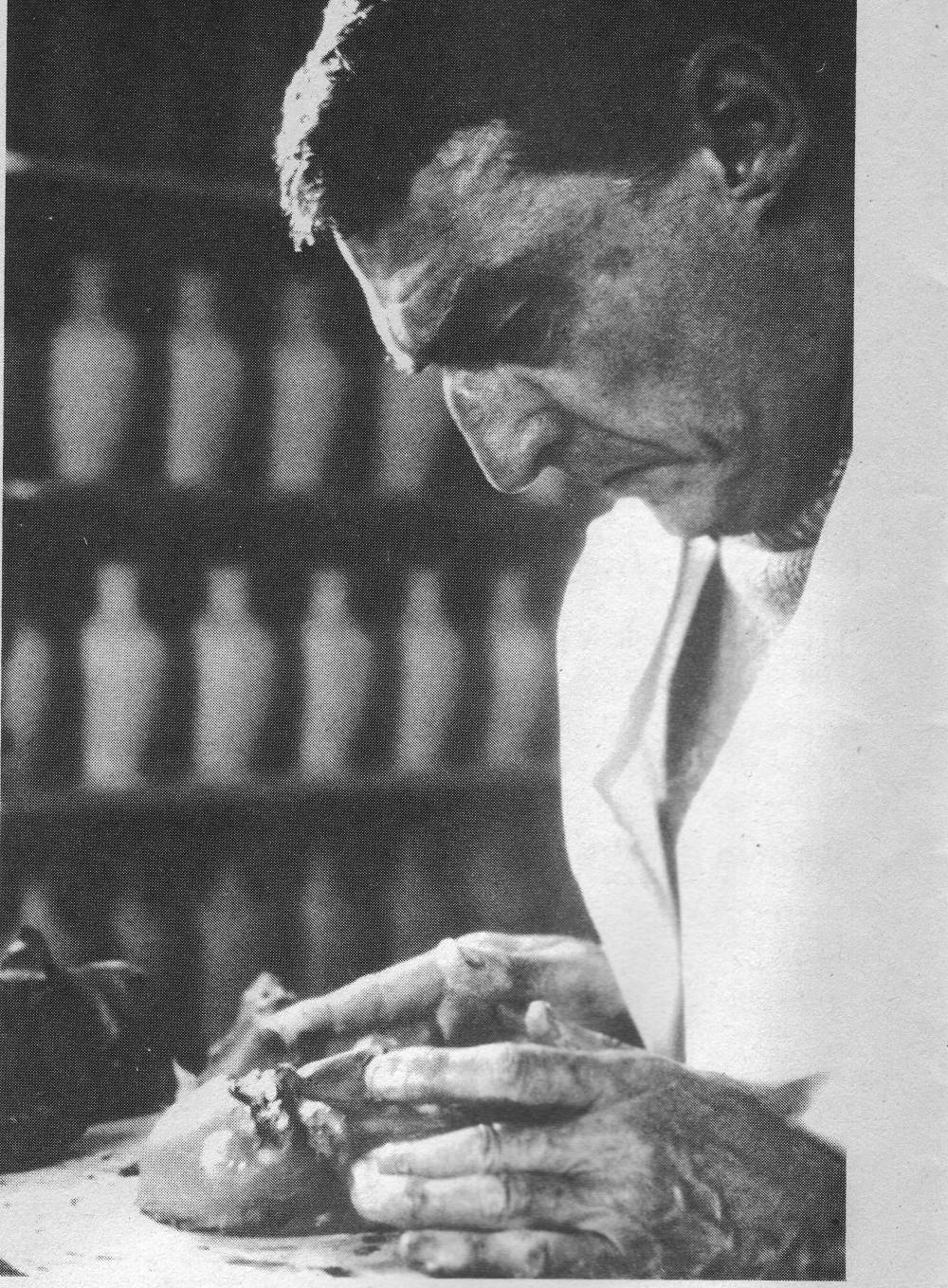

Emilio Tadini (Milano, 1927-Milano, 2002) è noto come pittore, esponente di un’arte vicina per certi aspetti alle atmosfere di De Chirico, ma attraversata da un forte senso del grottesco, tanto che si è parlato di “metafisica surreal-popolare”.

Tadini è anche uno degli scrittori italiani più interessanti degli ultimi anni, non ancora conosciuto come meriterebbe. Ha detto di lui Umberto Eco: «uno scrittore che dipinge, un pittore che scrive».

L’intervento che proponiamo, a nostro avviso di grande interesse, è apparso sul numero 50 della rivista “Linea d’ombra” nel 1990. Ringraziamo Goffredo Fofi, il direttore di quegli anni, per l’autorizzazione a ripubblicare questo contributo.

Nel testo per una mia mostra del 1979 (la mostra si intitolava ”Angelus novus”) avevo annotato qualcosa sul comico: “È dal comico che viene lo sguardo che può fissare il tragico senza restarne abbagliato”. Ma è sbagliato. Avrei dovuto scrivere: è dal comico che viene lo sguardo che può fissare senza restarne abbagliato la vista che abbaglia il tragico.

Nel testo per quella mostra avevo scritto anche: “Nel comico ridiamo di ciò che è presente come se ci riferissimo non a un essere autentico (alla verità) ma al niente”. (Dipingevo figure con le ali e grossi nasi rossi da carnevale e intorno cose in fiamme).

Tragico e comico non si contrappongono. È come se fossero due funzioni dello stesso organo. O due facce della stessa testa.

Il comico mette a confronto persone, atti, valori, con “qualcosa”. Con che cosa? Diciamo che è come se il comico esponesse tutto quanto alla luce accecante del niente. (Questo vorrebbe anche dire che il comico – per come è fatto – può resistere a quella luce, a quelle temperature).

La classica situazione comica della caduta è un analogo della dialettica che si pone in atto nel tragico fra ordine e disordine, connessione e sconnessione, integrità e lacerazione. Una specie di piccola morte … E ridere di uno che cade non vuoI dire eludere il problema – o consolarsene. Vuoi dire letteralmente vedere per un attimo le cose nel niente. E dal punto di vista del niente.

Il comico si dà nello spettacolo di una persona ridotta a cosa in quanto il comico si dà nel vedere le cose dal punto di vista del niente. In questo senso potremmo dire che nel comico arriva a compimento quel che nel tragico è ancora disperazione intrisa di nostalgia. È proprio vero: la comica è finale.

Ogni figura, prima di indicare un significato, mostra se stessa e basta. E così rivela la propria natura di enigma. Ogni figura, in quell’attimo originario, funziona come una macchina per produrre nel visibile la pura potenza irriducibile dell’ignoto in quanto tale. È così, certo, per le figure dei dipinti. Forse è così per le figure del sogno. Enigma… Diciamo pure indovinello, che va benissimo lo stesso. Ma un indovinello che per un attimo è cieco, impenetrabile. Poi (ma quell’intervallo di silenzio e di buio è così breve che non ce ne accorgiamo quasi mai), poi arriva per fortuna il corteo un po’ carnevalesco di tutti i significati, con una gran confusione di maschere, e sbandamenti, e cadute – e tutto quel fracasso … Ma il comico, mi sembra, era già lì da prima. Proprio nel marchingegno di quell’enigma, di quell’indovinello – in quel fulmineo teatro di ombre.

La pittura produce una sostituzione via l’altra. (Ma non lo fa ogni parola, ogni segno?) E noi non sappiamo neanche che cosa diavolo fosse la cosa sostituita. (La cosa “nuda”? La cosa irrappresentabile? La cosa impresentabile? Hai voglia a prendere a martellate il simulacro che ci troviamo davanti: quello non parla).

Non è forse qui il modello di tutte le trame, di tutti gli intrecci? È come se il comico mostrasse in qualche modo di saperlo. La Grande Commedia degli Errori! Tutti scambi ed equivoci che, nonostante le apparenze, non si danno fra persone, ma tra significati.

Sottrarre alla scrittura e alla pittura – in quanto ogni scrittura e ogni pittura sono congegni allegorici – il “vero” verso cui tendono, il loro fine, il loro scopo. E costringerle a esprimersi in quel punto, sbilanciate su quel vuoto, con tutto il loro macchinario evidentemente inutilizzabile, e vedere che cosa succede. (Con la musica è forse più difficile. Forse dipende da quella specie di sublime ottusità che deriva alla musica dalla fondamentale e imperturbabile determinazione che essa mostra nell’andare da un punto a un altro. Però Webern … Quella specie di silenzioso incespicare, quel balbettìo, quel continuo fermarsi e ripartire … )

Tragico, comico … Tutto si basa su una sproporzione. (La dismisura!) È la stessa sproporzione che si fa sentire in ogni parola, in ogni senso? E c’è sproporzione fra lo stupendo eroe di una tragedia e quello che si chiama il suo destino, il suo eccezionale destino, così come c’è sproporzione fra il difettoso protagonista di una commedia e le sue banalissime vicissitudini.

L’ironia sa, e mostra di saperlo, che le parole non arrivano a destinazione. (Gli sposta platealmente, alle parole, il punto di arrivo, le fa andare troppo avanti o le ferma prima – e soprattutto le devia su altri binari). L’ironia mostra che le parole non sono destinate. Che sono cose fabbricate. (Artigianato! per qualche branco di turisti!) Si può usare dell’ironia, nella pittura? Ci vorrebbe proprio, con questa valanga di figure – e di idee – dal gelido al viscerale, ma tutte seriosissime, che si vedono in giro. E può darsi una pittura comica? Forse si possono dipingere figure che cerchino di indicarlo, il comico – magari fuori del quadro. Forse si può soltanto mettere in evidenza il fatto che figura e storpiatura sono quasi la stessa cosa rispetto al famoso corpo perduto. (Storia dell’Arte!)

La seriosità è una forma di burocratizzazione dei nostri rapporti con il mondo. Ci fa pensare all’esistenza di una istituzione. Una preda ideale, per il comico.

Di che cosa si alimenta, il comico? Il comico si alimenta, tra l’altro, di tutto quanto è prodotto daI Kitsch. E guai se il comico non riuscisse a far fuori almeno una parte di questa sterminata produzione. Il sistema ecologico andrebbe in pezzi. (Quanto a questo, credo che il rischio ci sia, e che sia alto).

Porre le “grandi domande” è come gridare qualcosa in un posto dove c’è un’eco molto forte. (Nella nostra testa, per esempio). Come se la parola che torna – identica e trasformata dall’eco – fingesse in qualche modo di darsi come risposta. Ma anche questa non ha forse l’aria di essere una delle situazioni classiche del comico?

Il vero posto del comico ha l’aria di essere l’aporia. Proprio lì, in quel punto – dove il ponte che “doveva” esserci non c’è. E, naturalmente, cadono tutti in acqua.

Kafka rideva, leggendo i suoi manoscritti agli amici. Forse potremmo dire che Kafka è arrivato al comico partendo dal tragico. Ma questo è il percorso naturale. La logica conclusione. È come un processo di crescita. Il vero e proprio farsi del soggetto (in tutti i sensi della parola “soggetto”). (La commedia che veniva dopo la tragedia, nel V secolo, in Grecia. Il cartone animato dopo il film drammatico – prima che una certa stupidità didattica sostituisse la “comica” con il documentario “istruttivo”. Come se non fosse abbastanza istruttivo abituarsi a vedere, una dopo l’altra, una storia tragica e una comica!)

Il comico non serve a far dimenticare le rovine che restano dopo il processo del tragico – e dalle quali il tragico si è sdegnosamente ritirato, rifugiandosi in qualche regno dello spiri to sconfitto. Il comico serve come un manuale di sopravvivenza, fra quelle rovine.

Il comico fa sì che il linguaggio non riposi – per stanco morto che il linguaggio sia. Lo fa correre all’infinito, gli fa prendere certe cappellate … Così nel comico l’errore – il primo, quello che sta a fondamento e modello di tutti gli errori possibili: l’errore di linguaggio – è posto in alto. Proprio come nel carnevale, quando un povero disgraziato diventava re per qualche giorno.

Tra il polo positivo del tragico e quello negativo del comico scattano certe scintille! Tragico e comico mettono insieme una gran macchina di illuminazione. Se potessimo sopportare che funzionasse al meglio, non resterebbe un solo angolino buio. (Ma non è che la cosa ci attragga irresistibilmente).

Comica è la rassomiglianza, diceva Pascal. E allora, l’eterno ritorno dell’uguale? Visto da questo punto di vista non è, quasi, da morir dal ridere? Una specie di gigantesco tormentone…

Se il sublime si dà nello stare davanti a ciò che immensamente e brutalmente ci soverchia, e nell’alzare su di esso lo sguardo, e in quel guardare trovarsi in qualche modo liberi – allora si potrebbe anche dire che non c’è sublime che nel comico.

Nel comico succede spesso che lo sconfitto, colpito e ricolpito, si rialzi puntualmente dopo ogni colpo. Sta sfor zandosi di provarci ancora? Forse no. Ma intanto egli riesce in tal modo a innalzare il suo ruolo alla dignità dell’indispensa bile. E come ci riesce? Mettendo in atto il semplice meccanismo della ripetizione.

Qualcosa come lo spirito si libera, in noi, nel comico, proprio nel momento in cui il comico ci mostra la sostanziale impotenza di cose come lo spirito. Dove sarà il trucco?

A volte l’umorismo è il comico da indossare a ogni ora del giorno, da non smettere mai. Ma altre volte l’umorismo è soltanto il comico che si ritrae dal suo rapporto siamese con il tragico. Una convenzione redatta e sottoscritta una volta per tutte – ai primi brividi … Un surrogato. Cicoria al posto del caffè.

La volgarità è, per il comico, un alimento molto sostanzioso.

Ma nel comico, come si dice, è tutta questione di forma. La forma del comico può sostenere le cose più basse al livello altissimo del sublime. Se viene meno la tensione di quella forma, allora la volgarità diventa la fine del comico – la palude in cui esso sprofonda. Allora il soggetto, che ostentatamente si umilia – o prevarica – in modo laido e meschino, finisce per produrre soltanto, nello spettatore, sotto il velo di un vacuo senso di superiorità sadica, il perverso piacere dell’identificazione maso chistica. E l’ammiccare che scocca dalla figura che vorrebbe essere comica verso lo spettatore non è altro che una richiesta di miseranda complicità.

A volte, nel tragico, lo spirito, con il suo arrovellarsi, finisce per dimenticarsi del corpo in sé e per sé. Il corpo gli serve solo come un deus ex machina a rovescio. E la morte violenta diventa un attrezzo scenografico, per consentire ai grandi acuti dello spirito o di posarsi, finalmente, dopo essere arrivati ancora un po’ più in alto – o di arrivare ancora più in alto nel lamento e nel lutto. Allora succede che il comico, quando è il suo turno, si metta a correre dietro al tragico portandosi in braccio il corpo. “Amico, guarda che cosa hai perso!”.

Il fato! Edipo! Kafka! Appunto: il fato, il destino. Tragico e comico hanno a che fare con ciò che ci riduce a cose. Ed è nel comico che il fato si rivela come un apparato che ha a che fare con la meccanica più che con qualche trascendenza.

Caduto l’ultimo agonizzante, recitata l’ultima parola dell’ul tima battuta, finita insomma la tragedia, il fato si solleva sulle ginocchia i pesanti paramenti e va di corsa a recitare la sua parte sul palcoscenico della commedia. E il suo ruolo non è poi così diverso.

Il comico smaschera il fato. Di quella che nel tragico appare come una oscura volontà infinitamente superiore e spietata, ma pur sempre inventata a immagine e somiglianza della nostra mente e dei nostri sentimenti, il comico osa mostrare il funziona mento effettivo, da meccanismo impassibile e indifferente, da pura e semplice legge fisica. E qui si dà il sublime che appartiene al comico. (L’uso che il comico fa dell’osceno è probabilmente anche una delle forme in cui si manifesta la sua irresistibile tendenza a rappresentare il fato come meccanismo).

In ogni risata agiscono insieme, per un attimo, due cose che hanno l’aria di essere addirittura contrastanti fra loro: una piccola presa di coscienza, e una specie di abbandono… la risata è, nei confronti del comico, come una lezione imparata.

Il fato è proprio come un’invenzione da comica del cinema muto. È una forza che costringe le persone a trasformarsi in cose. E, come nelle comiche del muto, il fato si serve soprattutto di due effetti: quello della accumulazione e quello, fondamentale, della accelerazione. (Lo fa anche nella tragedia, quanto a questo. Quando disastri sufficienti per un anno e per un’intera città si precipitano, in un attimo, giù sulla testa di un solo individuo). Il che vuoi dire che le comiche del muto mettevano in scena qualcosa che assomigliava molto da vicino al fato. Ma si può anche dire: quelle comiche ci hanno mostrato che la velocità in se stessa potrebbe essere la sola metafora che ci è rimasta per alludere a quella cosa che un tempo si chiamava fato, e per avere, con quella cosa, qualche rapporto·- per metaforico che sia. (Questo spiegherebbe in parte il vero e proprio culto che noi tributiamo alla velocità in tutte le sue forme. E anche tutti i sacrifici umani che le offriamo).

C’è un terzo effetto di cui si servono “allo stesso modo” il fato e le comiche del muto. È l’effetto rovina. Quando tutto quanto crolla in un colpo, e va in pezzi, quando la distruzione si attua tumultuosamente e a grande velocità.

Le comiche del muto mettevano in scena ibridi – ibridi fatti metà di carne e ossa (e un minuto di sentimento – come una specie di alibi) e metà di elementi meccanici. Quella del centauro, in confronto, era una figura affabile, tranquillizzante, addirittura ecologica. La natura animale come immagine estrema della diversità – figuriamoci! Pensate alla mostruosità che siamo riusciti a mettere insieme noi: ibridi metà uomo e metà cosa… E non solo nei film!

Il tragico si dà un gran da fare a sforzarsi di lottare con il niente. Il comico, nel niente, è come se ci fosse nato e cresciuto. (Per questo il brutto e lo sbagliato che sono nel comico non ci disturbano). I

Il tragico è il dibattimento. Il comico è la sentenza.

Arriva la citazione. La prima e l’ultima. Ma ci vuole. È nella Estetica di Hegel. Nel tragico, “l’eterna giustizia si afferma sugli scopi e sugli individui particolari, in modo che la sostanza morale e la sua unità si ristabiliscono con il tramonto delle individualità che disturbavano il suo riposo”. E: “Comica è la soggettività che porta in contraddizione e dissolve da se stessa il suo agire, ma rimane ugualmente in quiete e certa di sé”. Mi sembra che Hegel dica che il soggetto, che nel tragico è posseduto, si possiede nel comico.

Il niente, il negativo… Quella cosa lì, che le parole sembrano rifiutare nell’atto stesso di nominarla (un po’ come un servo vigliacco da commedia – che nega e ammette nello stesso tempo)… È solo di fronte al tragico, e poi, definitivamente, di fronte al comico, che il negativo, il niente, può prodursi nel suo numero più spettacolare, da grande illusionista: trasformarsi, per qualche momento, nel suo opposto. Che sia quella, la figura del famoso essere? Una figura, forse. Certo il risultato di un processo. Questo, comunque, è quanto passa il convento.

L’effetto comico (da comica del muto: accumulazione, acce lerazione e tutto) nella scrittura di Céline. Che poi, a proposito, sarà in sostanza tragica, o comica? Tutt’e due le cose insieme, naturalmente.

Che sia stato il teatro a mostrarci il tragico e il comico allo stato quasi puro dipende forse dal fatto che nel teatro si mostrano e si muovono non solo parole e figure, come in letteratura e in pittura - ma corpi. (E il cinema? Sono corpi, o figure – quelli che si mostrano in un film? Li vediamo, voglio dire, come corpi o come figure? O li vediamo in una specie di ambiguità – in una “terza forma”? Che proprio questa sia la domanda buona per arrivare a capire ancora qualcosa a proposito del cinema – e della fotogra fia?) Comico, in qualche modo, è, nella tragedia greca, il coro – sempre pronto a spettegolare su quella dismisura che il tragico continua a mettere clamorosamente in scena. (Comico è l’effetto della presenza del coro, voglio dire, non le parole che il coro pronuncia. È forse l’effetto di quella presenza a preannunciare l’arrivo immancabile della commedia finale).

Nel fenomeno del riso isterico che ci prende davanti a qualche terrore, in quel puro e semplice tendersi di nervi, è come se il corpo, dandosi a quelle risate da meccanismo, mostrasse in un suo modo oscuro, di “saper dove andare”.

Il corpo è ciò che soprattutto sembra ostacolare l’impulso che, dal di dentro, sospinge con grande violenza il tragico a mostrarsi. Per il comico, il corpo è un magazzino di valori “disperati” (ma non nel senso melodrammatico della parola “disperati”).

Il tragico sembra usare parossisticamente dell’agire. Sembra abusarne, in modo furioso. Finché sembra che il tragico lo consumi interamente, quell’agire, che non ne lasci in piedi neanche l’ombra. Ma arriva il comico – e tra la polvere riesce a trovare, di quell’agire, residui, resti, poveri avanzi. Li compone, li ricompone, li moltiplica. Così la sua voce, fra quattro risate e le rovine della scena tragica, può far risuonare parole come “malgrado tutto” e “comunque”. Che umile magia!

Perché il comico ha l’aria di potersi reggere per l’eternità?

Non solo perché ride anche del tempo. Forse perché l’assoluta necessità della sua funzione è così evidente?È come se il comico spostasse un poco più in là quella parola “Fine” che era apparsa, monumentale, gigantesca, sullo schermo del tragico. Come se il comico aprisse, allo “spettacolo”, un altro spazio, supplementare ed essenziale. Nel niente.

Ogni tragedia sembra concludersi con definitivo e clamoroso ”Allora basta!”. Ma poi il teatro va avanti, continua regolarmente.

Nel comico. (E non solo il teatro, quanto a questo).

Perché ci siamo dentro, e, certo, lo scenario, per noi, è raccapricciante. Ma non è comico che la specie abbia prodotto il suo massimo sforzo materiale e mentale per arrivare a contrapporre al Big Bang cosmico il suo bravo Piccolo Bang planetario - quello della Bomba? Ma andiamo, un’estinzione generale, realizzata con questo mezzo (e come punto d’arrivo delle magni fiche sorti e progressive e della tecnica e tutto) sarebbe davvero il massimo della comicità. Per chi fosse in grado di guardarsi lo spettacolo dall’esterno e da infinitamente lontano, naturalmente. E se fosse tutto una specie di kolossal comico, messo su per divertire qualche immortale pazzoide?

C’è un nesso fra disperazione e comico. Un nesso c’è anche fra disperazione e tragico, lo sappiamo. Ma cambia qualcosa, dall’una all’altra di queste relazioni. Forse perché lo sforzo furioso del tragico è teso proprio a negarsi la conoscenza della disperazione. È come se per il tragico la disperazione fosse ancora, e nonostante tutto, un incidente. Smisurato, tremendo: ma un incidente. Tutto preso com’è con il destino, il tragico, insomma, si impedisce di arrivare a destinazione.

Con quel suo gran darsi da fare, la figura del tragico non si sposta di un centimetro. Se si spostasse, finirebbe per arrivare ad incontrare la figura del comico. Incontrerebbe se stessa integral mente mutata nel comico. Comica finale? La comica è finale.

Forse si potrebbe dire che ciò che nel tragico è disperazione diventa nel comico qualcosa che potremmo chiamare con il nome di “disperanza”. La parola disperazione nomina un agire. La parola di speranza potrebbe nominare uno stato. Uno si abbando na alla disperazione. Uno sta nella disperanza. (Anche se bisogna ammettere che l’equilibrio, lì, da quelle parti, ha proprio l’aria di essere instabile – e non soltanto a causa del gran ridere).

Nello spazio vertiginoso che dopo il tragico continua ad aprirsi nel comico, cose si fondano. (Si fondano! Si fa per dire… ). Anche se giù in fondo ha l’aria di esserci il regno degli orfani, piuttosto che quello delle Madri…

Dal tragico al comico. Forse, tra scossoni e frastuono, questo è il viaggio, forse questo è il percorso. Ma un viaggio, un percorso, che si fa nello stesso spazio e nello stesso tempo. Per arrivare dove? Forse proprio a quello che cercavo di nominare con la parola disperanza – a questa specie di dislocazione e ristabilimento tutto in una volta, e una volta via l’altra…

Nel comico si mostra una specie di giustizia. Che senso ha, qui, questa parola, giustizia? Forse ha il senso che le diamo quando usiamo l’aggettivo che ne deriva in espressioni come: “il posto giusto”, “il modo giusto”, “il giusto atteggiamento”, “il punto di vista giusto”. (Questo, naturalmente, non vuole certo dire che nel comico agisca qualche specie di innocenza).

Siamo riusciti a determinare la presenza di stelle invisibili servendoci soltanto di una serie di calcoli. Ma che le cose nude e crude siano presenti, esistano, il nostro linguaggio sembra portar ci continuamente e soltanto a smentirlo. Perché il linguaggio – per sua “natura” – deve pretendere di mettere al posto delle cose il proprio artificio. (E così spostate, le cose, dove vanno a finire? Cadranno giù, da qualche parte?). Questo è comico. Anzi, è forse qui che il comico si fonda.

Dopo il furibondo trepestare del tragico, impigliato in toghe, panneggi e stoffe in subbuglio, è come se il comico, arrivando in scena, volesse farci capire che le nude cose esistono, da qualche parte. Nella parte davvero inesplorata del mondo – insieme ai leones di una volta. Sull’altra faccia della terra. Ma il comico non ne parla in modo esplicito. Non cerca neanche di indicarle, quelle cose. È questo il suo pudore.

Come in quel giuoco, che si ride, in cui chi “è sotto” deve far capire soltanto con i gesti una parola, un nome … Quante parole, che proprio non ci sono, ci sbracciamo noi, comicamente, a voler fare indovinare a tutti i costi agli altri – e a noi stessi – di continuo?

Dunque, il comico viene dopo il tragico. Nel tempo. E da che cosa lo si capisce, che qualcosa è “passato”? La solita storia: aumento del disordine, appiattimento dei livelli di energia, lo zucchero che si scioglie nel cappuccino … Il Grande Modello Universale, a cui si uniforma ogni cosa – dalle tempeste solari alla lombaggine. Forse è nel succedersi a quel modo del “dopo” al “prima” che si apre lo spazio in cui è in grado di funzionare il congegno del comico.

Questa potrebbe essere la trama per una buona farsa. Qualcu no crede di essere l’assoluto proprietario di qualcosa da cui, in realtà, è interamente posseduto. Da qui, equivoci, scambi, sorprese… Due, i personaggi: la specie e il linguaggio.

E se parlare del comico fosse comico? (Scriverne, poi!) Ogni risata, a questo punto, è lecita.

Le comiche del muto mettono in scena una catastrofe dopo l’altra. Disgrazie. Disastri. Il protagonista di ognuna di quelle comiche potrebbe chiamarsi “il Tormentato”. O anche “l’Eterno Profugo”. Abbandonando la tradizione millenaria della commedia degli errori e degli equivoci (errori corretti, equivoci risolti), le comiche del muto si collegano in qualche modo con certe situazioni della commedia dell’arte. Penso a certe bastonature periodiche – rimaste nel teatro dei burattini – a certe maschere fatalmente sfortunate…

Che cosa portano di nuovo, nell’arte della rappresentazione, le comiche del muto – oltre alla cancellazione della parola? La novità, semplicissima e fondamentale, consiste nell’entrata in scena dello spazio. In quello spazio precipita tutto il tragico e tutto il comico delle comiche del muto. Non c’è tanto posto, nel silenzio di quello spazio, per i fantasmi della psiche, con la coerenza delle loro storie. I caratteri, in quello spazio, è come se svaporassero, come se lasciassero il posto al corpo: al corpo puro e semplice. È la specie che è in ballo. Da qui, le lunghe fughe possibili attraverso quello spazio – di corsa, interminabilmente. Da qui, le cadute.

Spazio, distanze. Una prossimità irraggiungibile… È lì che sembra collocarsi l’altrove verso il quale tendono queste fughe. (Che sia lì che si colloca anche il senso? In modo che potremmo anche chiederci: quei personaggi che corrono nelle comiche del muto stanno solo fuggendo da qualcosa o approfittano di quella fuga per cercare di andare verso qualcosa? Già che ci sono… )

Le cadute, nelle comiche del muto, finiscono per determina re una specie di ritmo. Ci sembra di assistere a una cerimonia – ma bassa, molto bassa. Qualcosa come una maestà capovolta, che, nel battere di quel ritmo, di quei capitomboli, prenda possesso – si fa per dire – del “suo” mondo.

Perché l’accelerazione, nelle comiche del muto, fa ridere – come certo non fa mai ridere il rallentamento? Forse perché l’accelerazione consuma non solo lo spazio più in breve, ma anche il tempo più in fretta. Forse perché così, in quella specie di condensazione, è il niente che si svela. E ridere è nello stesso tempo un trucco che noi mettiamo in atto per adeguarci in qualche modo al niente e insieme il nostro principale sistema di difesa contro il mostrarsi del niente. Pasticciamo un po’ con il sublime, insomma. (E intanto, per strano che possa sembrare, nei nostri occhi e nella nostra mente il niente può prendere una figura – per provvisoria che sia).

Con l’accelerazione, nelle comiche del muto, succede qualcosa di simile a quello che a quanto pare succede nei buchi neri. Condensazione, compattamento. Il Niente si maschera, per noi. Mette la maschera del famoso Mangiadistanze.

Se la proiezione si accelerasse all’infinito… Forse il niente non è un vuoto, ma un pieno. E un pieno così mostruosamente denso da abolire, appunto, ogni distanza, per minima che sia. Se la proiezione si accelerasse all’infinito, la fuga sarebbe già finita prima di incominciare. Si sarebbe già presi e spacciati – per bene e compiutamente. Totalità. Che te la raccomando.

Le comiche del muto… Seguiamo le parole. Prendiamole, queste parole, come se volessero dire: le comiche di uno che non può parlare. Se fossimo tutti costretti a fare a meno di parlare, a fare a meno di qualsiasi alfabeto, non ci resterebbe che sbracciarci per un po’ e poi tagliare la corda: e, naturalmente, finiremmo per cadere – accecati da quel silenzio. Le parole dette – che, come si dice, volano – ci consentono di evitare almeno qualche caduta. Ci reggiamo, a quel sostegno impalpabile, a quel piccolo volo di fonemi.

Nelle comiche del muto, le parole scritte, che appaiono ogni tanto sullo schermo buio, sembrano parole incise su lapidi, in un cimitero. Una specie di segno, ma tetro, di quel che si chiama lo spirito. Un suo “a parte”, piuttosto cavernoso.

La condizione tecnica – l’incapacità della tecnica, in quel momento, di far parlare i personaggi del racconto proiettato sullo schermo – non ha soltanto escluso qualcosa. Ha anche reso possibile qualcosa, in positivo. Ha reso possibile quella rappre sentazione di un mondo eccitato e meccanico, dove i gesti appaiono enfatizzati e, per così dire, senza commenti, dove ogni rovina si produce in un attimo e in un attimo lascia il posto a qualcos’altro. Le mancanze funzionano sempre.

In un certo senso, l’avvento del cinema parlato è come se arrivasse a placare uno strazio, a medicare una ferita. O forse è addirittura come se una specie di rivelazione venisse ritirata. E, naturalmente, i collegamenti con la tradizione teatrale e narrativa sono subito ristabiliti. Le comiche del muto restano un episodio isolato. L’accensione, improvvisa, di una luce capace di arrivare lontano. Anche in certi angoli molto bui, raramente illuminati prima. Guardare anche il niente dal punto di vista del niente… Una luce piuttosto abbagliante.

Luce, e una meccanica di piccoli disastri. Ecco quel che ci resta in mente delle comiche del muto. Di come e di quanto ci hanno fatto ridere, se ci pensate, ce ne siamo quasi dimenticati. Bisogna proprio che ogni tanto torniamo a vederne qualcuna. Per ridere ancora. Per ristabilire una piccola verità nella sua interezza.